「魔改造の夜」。なんとも不気味で意味深なネーミング。秘密結社の面々が深夜に集まり、ただならぬモノを改造してとんでもないことをしていそう。

疑問と不安、そしてあふれる興味を胸に、番組を制作する主宰・魔改造倶楽部へ連絡を入れてみた。すると、近々、夜会が開かれるという。今回、潜入が特別に許可された。事前に渡された資料を頭に叩き込み、いざ、夜会へ。

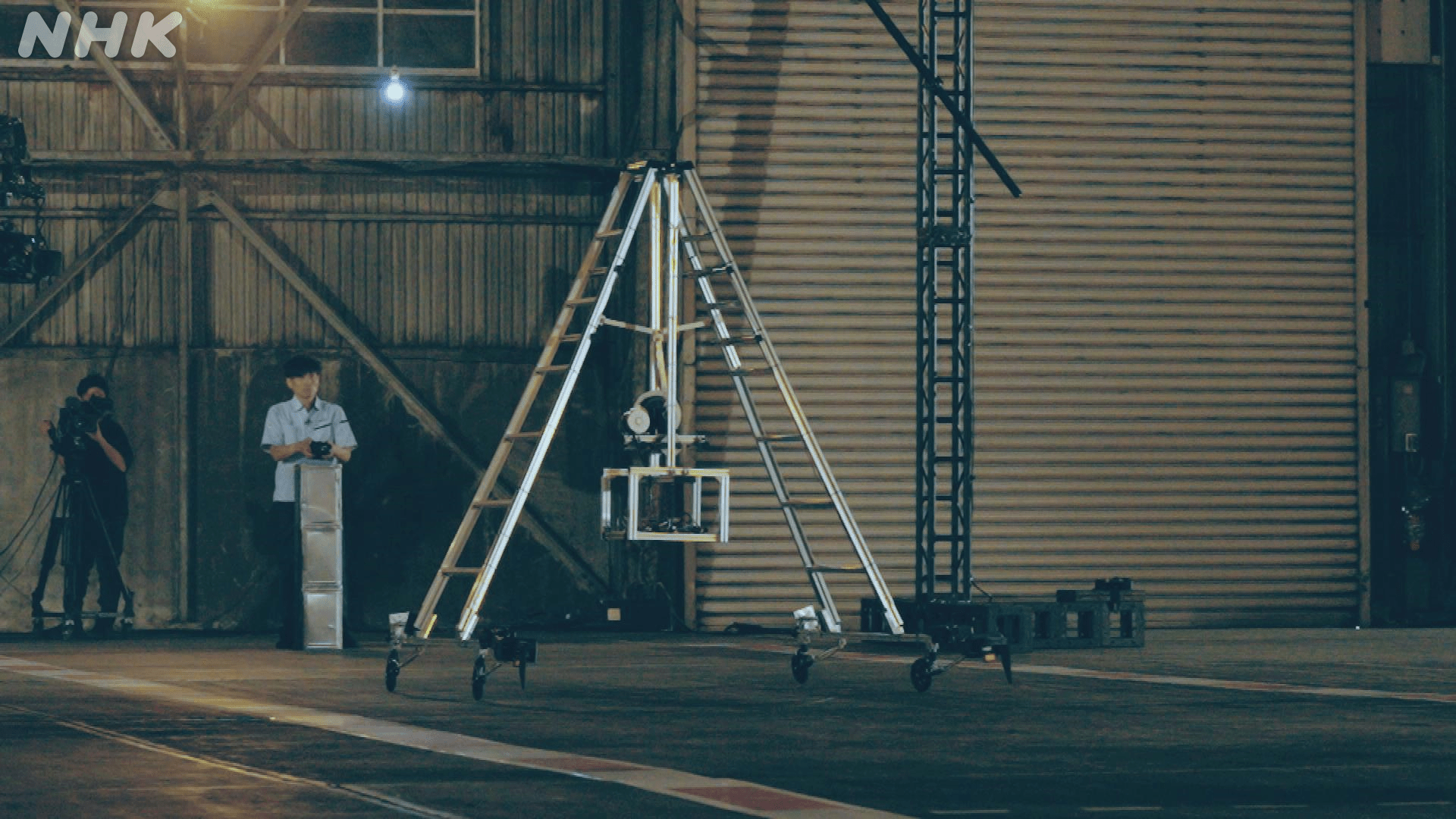

ついに「魔改造の夜」潜入!目にしたのはとてつもない“脚立”だった!

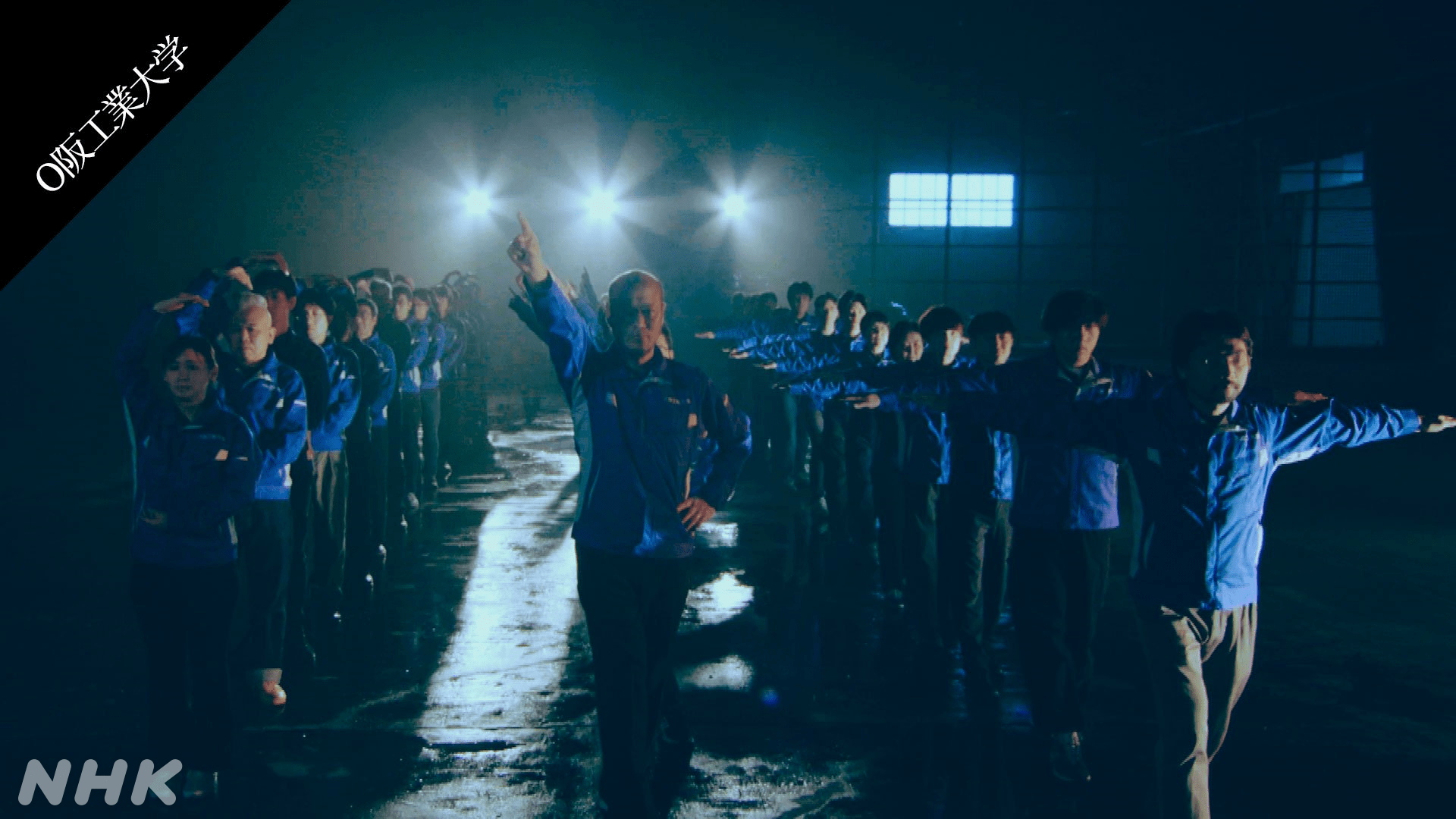

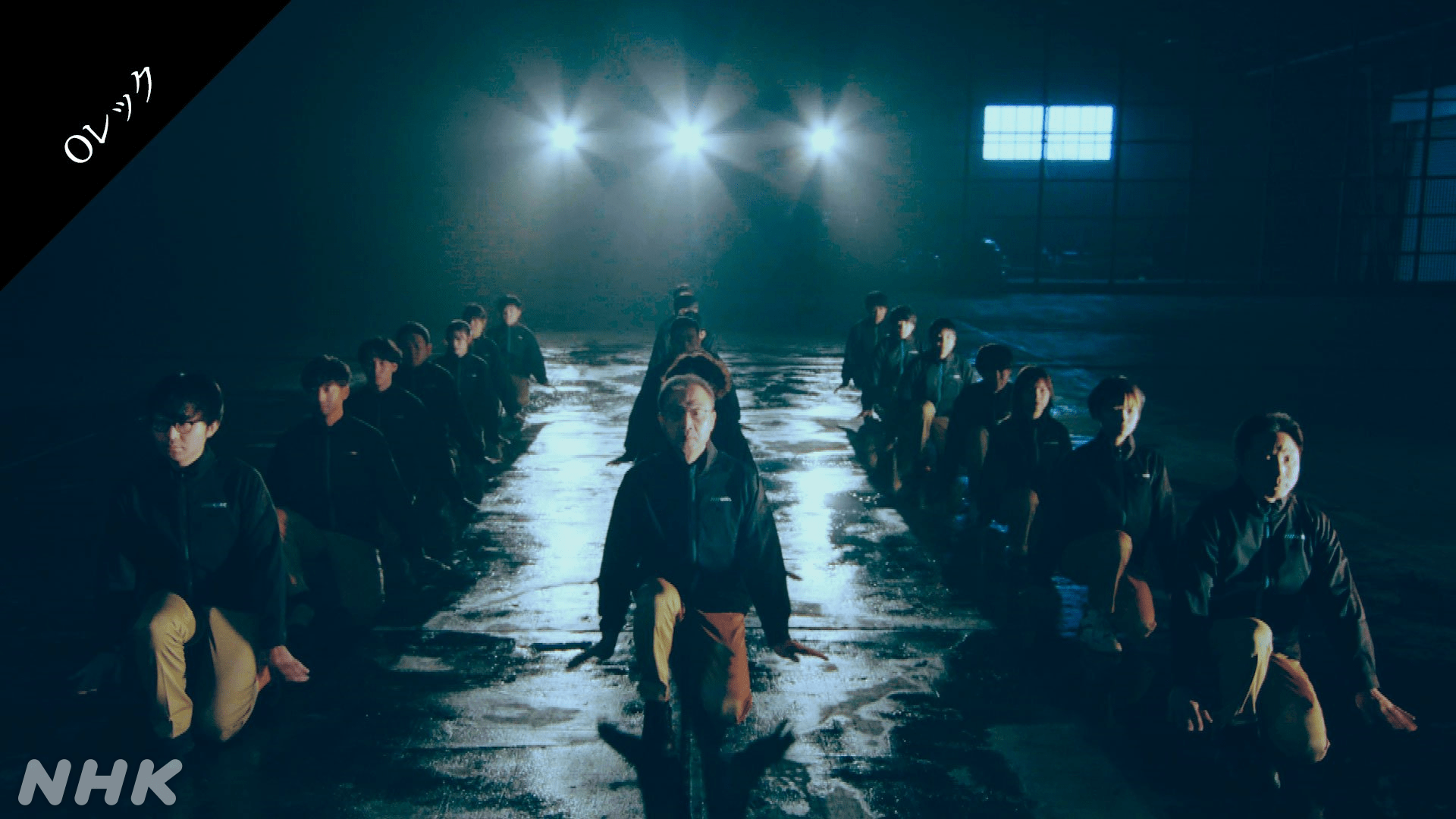

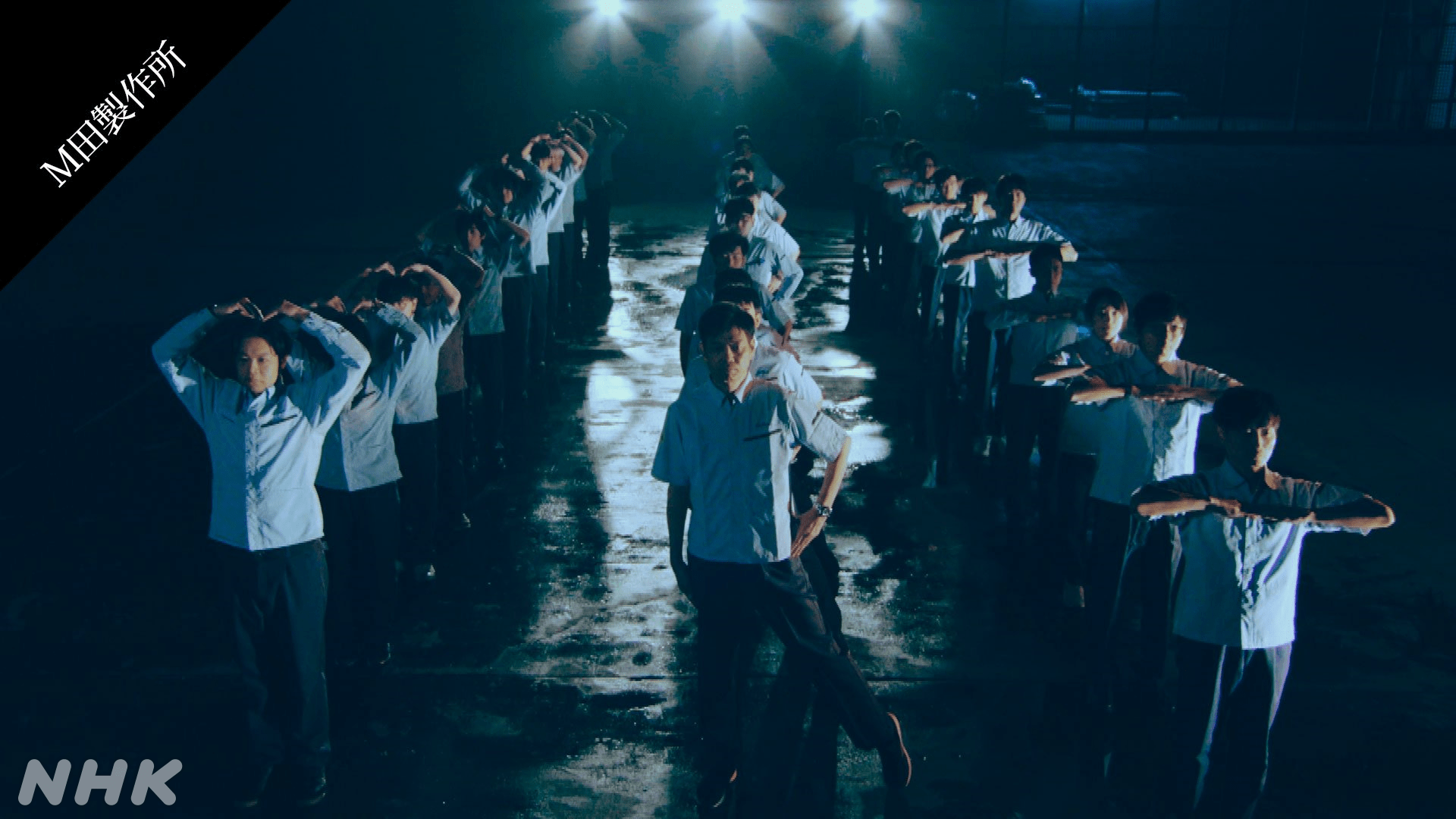

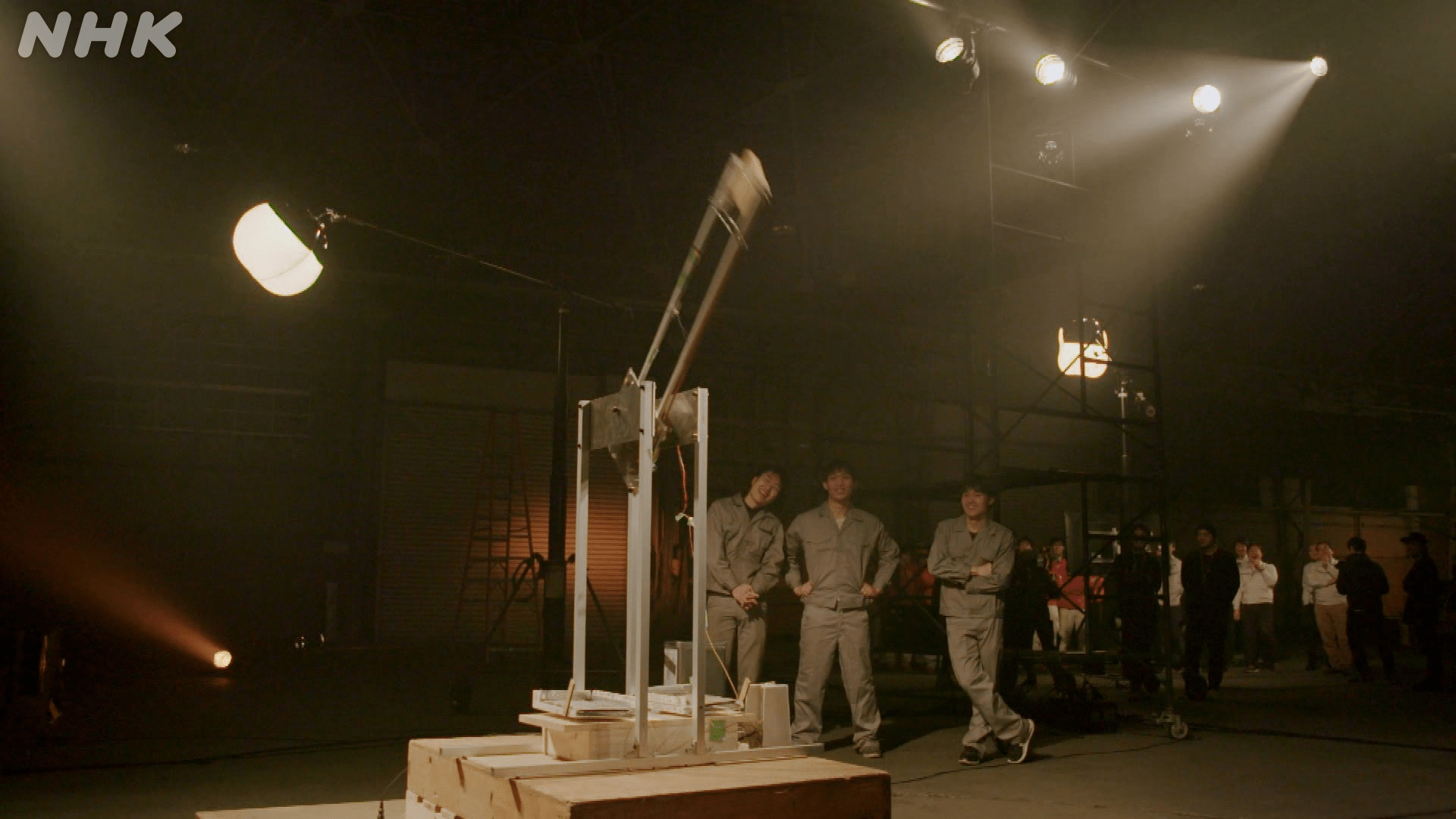

向かった先は、とある埠頭の大きな倉庫。いかにも怪しすぎる。中に入ると実況担当、矢野武さんの声が響き渡る。「さあ、魔界のゲートが開きます。魔改造倶楽部、悪魔の技術者たちの入場です」夜会はすでに始まっているのか! 潜入した夜会は、2月11日(火)放送予定の「脚立25m走」だ。

1か月半の制作期間を経てモンスターを完成させた各チームが独特の空気感を漂わせて入場してくる。集った参加チームは、

●大阪から参戦!大学チーム初の、学生と教員がタッグを組む最強チーム「O阪工業大学」

●シェアが大きい芝刈機は、フランスのワインぶどう園でも活躍! 福岡の農業機械メーカー「Oレック」

●世界中のスマホや車など向けに、年間1兆個超の極小コンデンサを生産。世界的メーカー「M田製作所」

以上の3チーム。

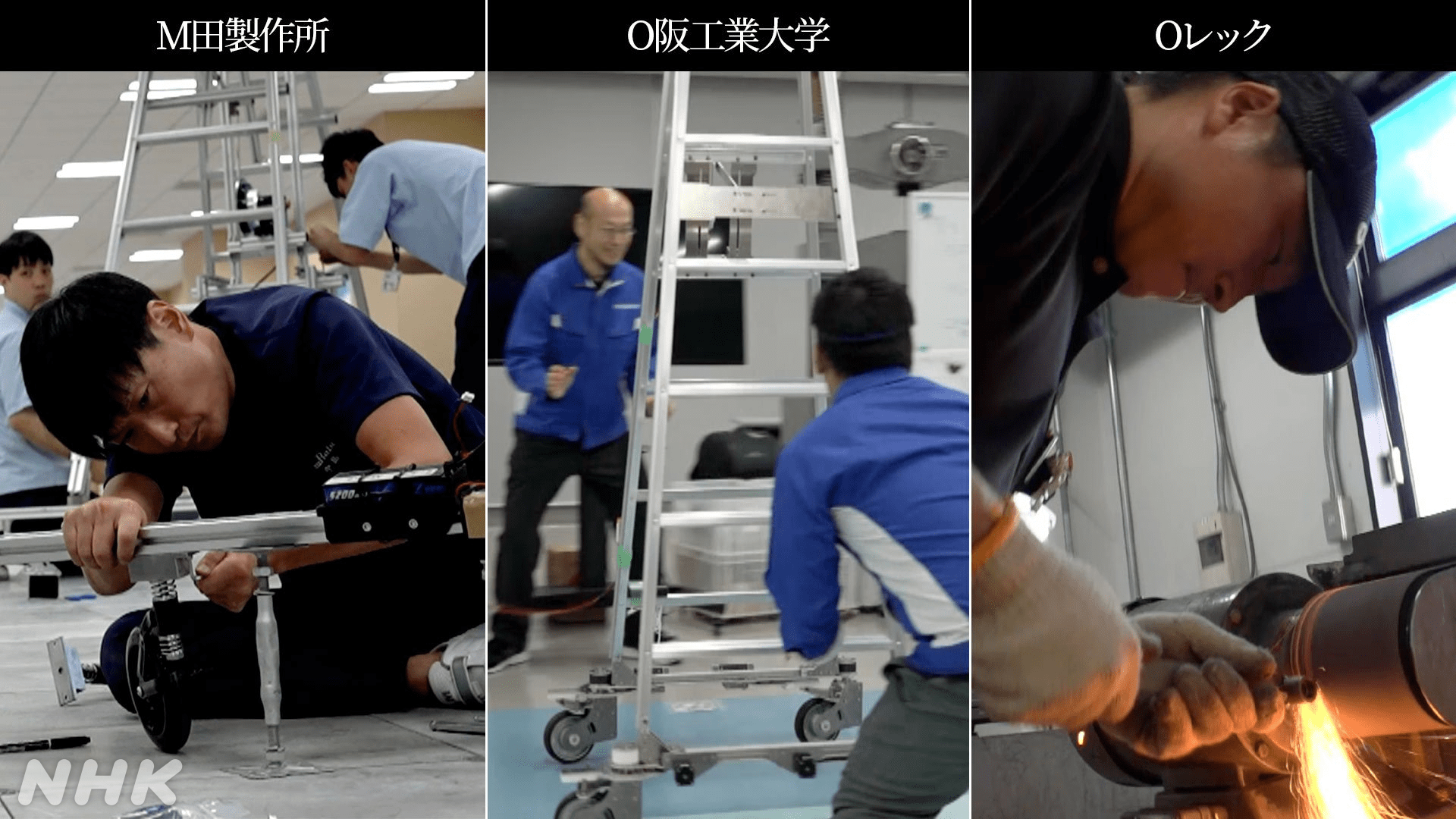

今回は、「魔改造の夜」史上、最も大きな生け贄※となる高さ1m99cmの「脚立」。制作費は10万円以内。決戦の舞台は、幅4m、直線25mのコース。路面は、脚立には過酷な剥き出しのコンクリートだ。魔改造させた脚立を開閉させて25m走らせ、より早くゴールしたチームが優勝となる。

※「魔改造倶楽部」は、改造されるおもちゃや道具を「生け贄」と呼んでいる。

当たり前だが脚立は、通常、登るものであって走らせるものではない。開閉するのだって持ち運びに便利だからだ。さすがにこれは難題過ぎるのではないだろうか。まさにエンジニア泣かせ。各チーム、どんなモンスターに仕上げてきているのだろう……。

いよいよ各チームの魔改造されたモンスターマシンのお披露目が始まった。動いている姿をお見せしたいところだが、ぜひ、私と同じように初見の衝撃を皆さんにも味わっていただきたいので、ここでは各チームのモンスター名だけでなんとか想像を膨らませてほしい。

●「O阪工業大学」のモンスター名は、「ハシゴでスケート・ハデス2号機」。

●「Oレック」のモンスター名は、「爆走キャタツーリング」。

●「M田製作所」は、滑るように走る脚立から「ステラ」と名付けられた。

個人的には、三者三様の技術が盛り込まれたモンスターと各チームの制作までの熱き思いや苦労を聞いて、この時点でもう感動してしまっている。

筋書きのないエンジニアたちの熱き青春が始まる!

舞台は整った。試技は各チーム2回。やり直しなしの一発本番勝負が始まった。トップバッターは、O阪工業大学の「ハシゴでスケート・ハデス2号機」。10台近くのカメラから脚光を浴びるモンスターマシン。緊張の瞬間である。この“1日”のために費やした1か月半。その成果が明らかになる。

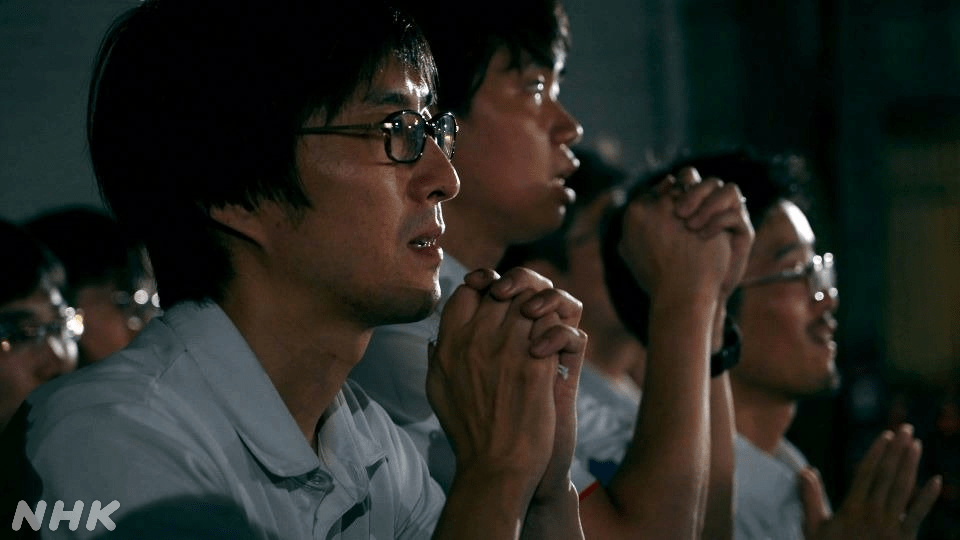

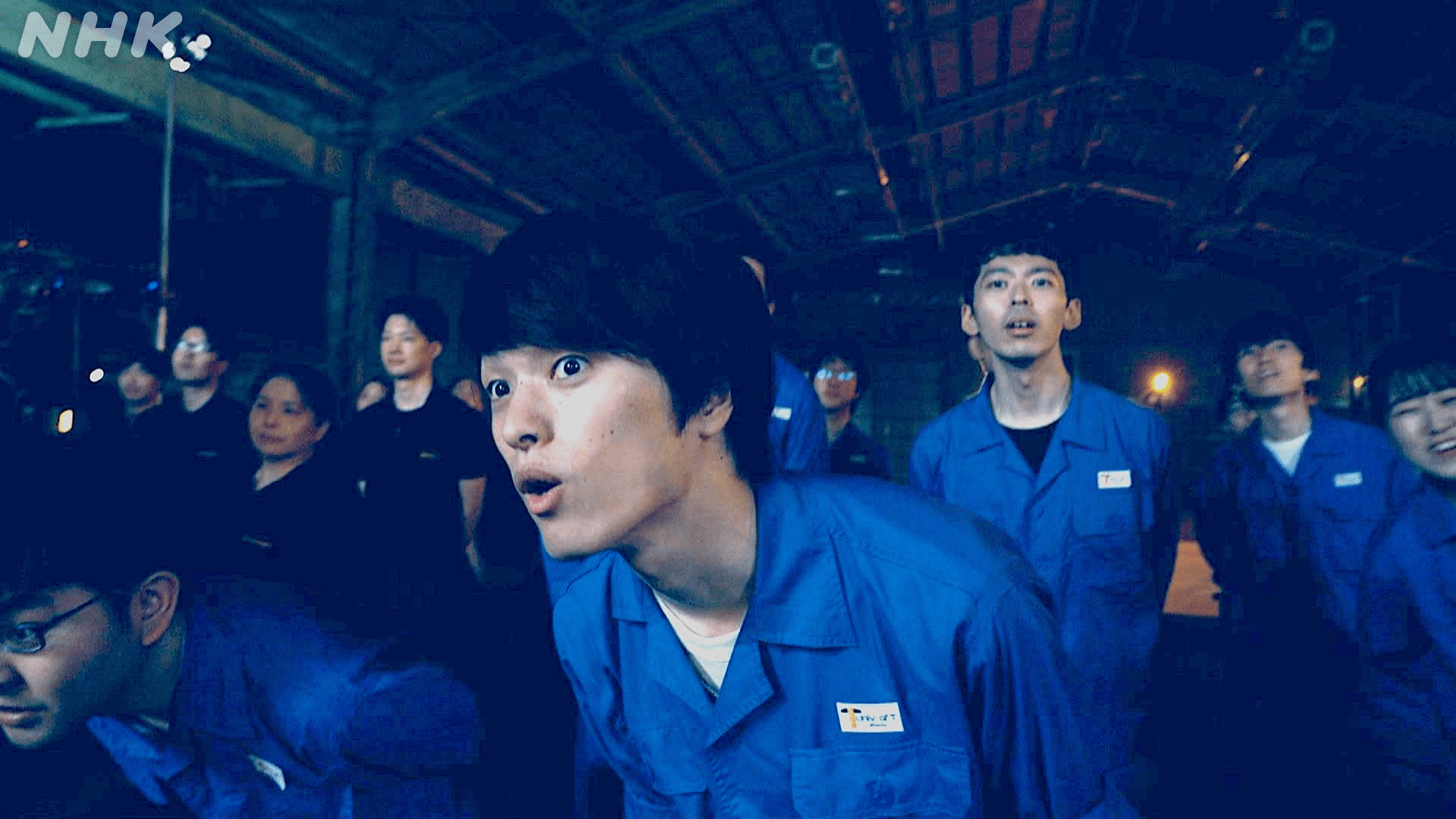

スタートした! 25m先の高さ2.45m、幅4mのゴールゲートめがけて、魔改造された“脚立が走る”。歓声とどよめきが渦巻く。完走できるのか? 記録は? 走り終えたモンスターマシンを見つめるエンジニアたち。リプレイ画面を見つめる目に浮かぶのは悔し涙か、嬉し涙か……。

考えてみてくれ、自分の目の前を脚立が走っている姿を。想像できるだろうか。言葉は悪いが、正直、滑稽ともとれる。だが、そのモンスターマシンと変貌をとげた脚立こそ、エンジニアたちの1か月半の試行錯誤と、思いが詰まっている。そのギャップになんともいえない気持ちが湧き起こり、筆者の胸は鷲掴みにされた。

続けて、Oレックの「爆走キャタツーリング」、M田製作所の「ステラ」と試技は行われた。これで1回目が全て終了。

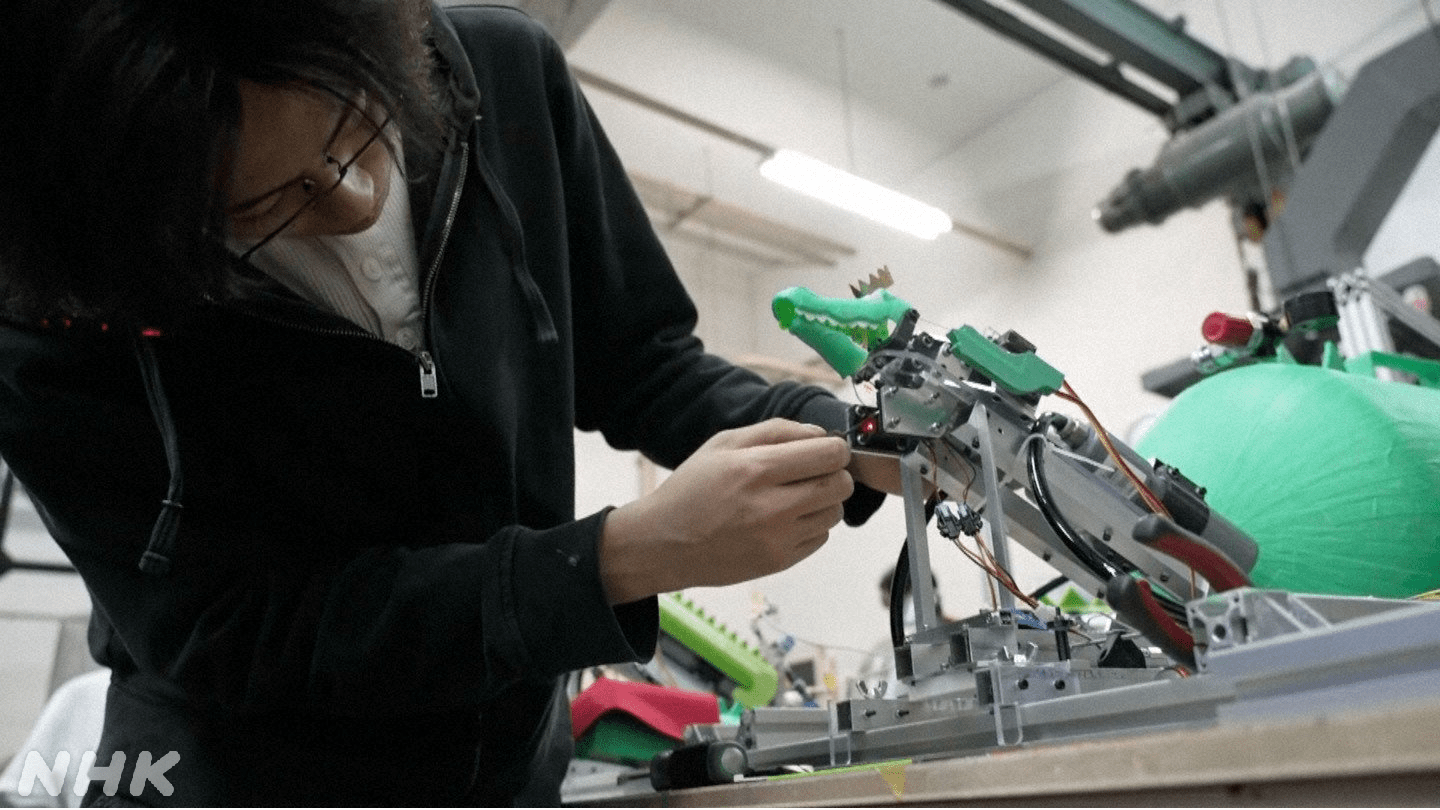

2回目の試技前に、各チーム10分間のマシン調整に入る。再点検するチーム、備品を交換するチーム、さらに記録を伸ばすためにギリギリを攻めた調整をするチーム。大人とは思えない、少年のような真剣な眼差しでマシンの調整をしていく。でも、やっているのは最速で脚立を走らせること。そんな突拍子もないお題に、この熱量はすごくないか。これまで数多くの番組を見てきたが、正直、こんな世界を見たことがない。

私は主宰である魔改造倶楽部、その関係者に話を伺うことにした。

エンジニアたちが“バカみたいなこと”に全力で挑む夜会の裏側!

—— “生け贄”にするモノや、テーマである競技内容はどのように決まるのですか?

魔改造倶楽部関係者 「生け贄のセレクトですが、まずはざっくばらんにさまざまな“モノ”をリストアップします。例えば、パンを焼くためのポップアップトースターをリストアップしたとします。パンが飛び出るトースターでパンを思いっきり飛ばして競い合ってみたら面白いんじゃないかと。そこから、さまざまな専門家の意見を聞き、実際に飛ばすことは可能なのか、不可能なのかを判断していきます。可能となったら細かな競技内容をつめていきます。一見するとバカげたことを全力で企画し考え、超一流エンジニアたちが全力で“バカげたこと”に挑戦する。こんな番組ほかにはありませんよね(笑)」

——1か月半という制作期間はチョット短すぎるのでは?

改造倶楽部関係者 「エンジニアの方たちは、制作期間が長いと、試行錯誤を繰り返して様々なアイデアを出していき、最終的には最適解が似てくる傾向があるんです。1か月半ですと、アイデアが何種類も出ても、どこかで決断して「このアイデアでいこう!」と進まなければいけない。1か月半は絶妙な制作期間なんです。途中で「やっぱあの案の方がよかったな」と思いながらも、「でもこの案でなんとか作り切ろう」とするチームや、ギリギリになって別案に変えるチームも出てきますが、そこの駆け引きも大切なモノづくりの過程だと思っています」

——各チーム、魔改造したモンスターマシンに名前をつけていましたね。

魔改造倶楽部関係者 「ルールとして名前をつけてもらっています。単なる、機械のかたまりではなく、ある種の生命体のような存在になって、人格化するというか、愛着が増すというか。かっこいい名前もあれば、ウケを狙ったかな、という名前もあります。中には異様な名前のモンスターもいますけど(笑)。ここはチームのカラーが出るところでもありますね」

——夜会でお披露目するために、1か月半、アイデアと技術の粋を注ぎ、試行錯誤しながら、正直、何の役にも立たないモンスターマシンを完成させる。大の大人をここまでさせる魅力はどこにあるのでしょうか?

魔改造倶楽部関係者 「利益も何もない“バカげたもの”に全力で挑むからこそ、純粋にモノ作りに向き合えるのではないかと。だから大の大人がのめり込んでいくのかと思います。失敗を恐れてはいいモノは作れませんし、結果だけよければいいのかというと、そうでもありません。モノ作りの可能性や挑戦する意義を再発見することも。夜会の理念でもある『失敗しても構わない』というのはそういう願いも込められています」

——夜会に潜入して感じたことですが、会場全体が一体感に包まれていた気がします。

魔改造倶楽部関係者 「夜会に集う方たちは、ライバルではありますが、仲間でもあるんです。挑戦しているチームはもちろんですが、ほかのチームもみんな固唾を飲んで見守っていたり、応援していたり。結果が出ると、ライバルチームなのに、自分たちがやっていたかのように一喜一憂する。そして相手チームを称える。最後は全チームで最高の記録を出すという気持ちになる。その光景はまさにモノづくりの仲間そのものです。『魔改造の夜』という夜会は、そんなヒューマンドキュメンタリーでもあるんです」

調整タイムも終了し、2回目の試技がスタートする。各チーム1回目の結果を踏まえ、どのような戦略で2回目の試技に挑むのか、注目だ。

再び、O阪工業大学の「ハシゴでスケート・ハデス2号機」がスタートラインに立つ。静まり返った会場にスタートの合図が響き渡る。絶叫する実況。ここ1番の盛り上がりをみせる。続けて、Oレックの試技がスタートすると、ますます会場はヒートアップ。最終チームのM田製作所の試技でも会場の熱は下がらない。

果たして、優勝するチームはどこなのか!? もつれにもつれた手に汗握る展開の続きは、ぜひ番組を見てほしい。

「魔改造の夜」第15回 脚立25m走

2月11日(火) 総合 午後7:30~8:50(放送時間拡大版)

出演:魔改造倶楽部

顧問/伊集院光、伊藤亜紗(東京科学大学教授)

実況/矢野武

解説/長藤圭介(東京大学大学院准教授)