発明家にして本草学者、作家、画家、鉱山開発者……、さまざまな分野で才能を発揮した平賀源内。ときに蔦屋重三郎(横浜流星)の相談に乗り、ときに田沼意次(渡辺謙)から事業を託され、成功と失敗を繰り返すことから“山師”と呼ばれた。演じる安田顕に、源内の魅力について聞いた。

源内は人の何歩も先を行ったので理解されなかった。これが半歩だったら、時代の流れに対応できただろうに……

――第5回で、源内が「自由に生きる」ことについて語った印象的なセリフがありました。

脚本の森下(佳子)さんが書かれた言葉、すごくすてきですよね。

自分には抱えてくれるお家がない、お役目もない、と嘆きつつ、「自由に生きるってのは、そうゆうもんだ。自らの思いに由ってのみ、我が心のママに生きる。我儘に生きることを自由に生きるっていうのさ。我儘を通してんだから、きついのは仕方ねぇよ」と言って笑うんです。

源内は、人の何歩も先を行く人でした。これが半歩だったら、時代の流れに対応できて出世もしたと思うんですが、何歩も先だから理解されるのに時間がかかってしまったんでしょうね。今の時代も、源内みたいな人にとっては、なかなか生きにくいような気がします。

――安田さんは、平賀源内という人物に、どういうイメージを持っていましたか?

もともとの印象は「奇天烈な方」、「マルチな才能を持っていた方」というものでした。

クランクインする前に源内について書かれた本を読んだり、彼の故郷である香川県さぬき市に足を運び、平賀源内記念館を見学したりして、人物像を想像しました。彼がまだ香川にいたころに模写したリアルな魚の絵、源内焼という焼き物、エレキテル、彼が作った歌……。多くの展示物の中で、特に印象に残っているのが、源内さんが少年時代に作った「お神酒天神」という、からくり絵です。

天神様が描かれた掛け軸の前にお酒を置くと、糸が引っ張られて天神様の顔が赤くなる仕掛けなんですが、きっと源内少年は大人たちが喜ぶ姿を見てカタルシスを覚えて、発想がどんどん広がっていったんだろうな、と想像しました。彼の根源にある“好奇心”のきっかけになったのではないかと。

高松藩を脱藩したとき、源内には「どこの藩にも仕えてはいけない」というお達しが出されたんですけど、そんな状況下に、多彩なジャンルで才能を発揮したのはすごいですよね。源内通りと名付けられた道を歩くと平賀源内旧邸があって、そこに銅像があったものですから、「やらせていただきます」と源内さんに拝みました。

源内の一番の魅力は“明るさ”。スタッフの皆さんと一緒に人物像を作り上げた

――「べらぼう」における源内は、どんな役割を担っていると考えていますか?

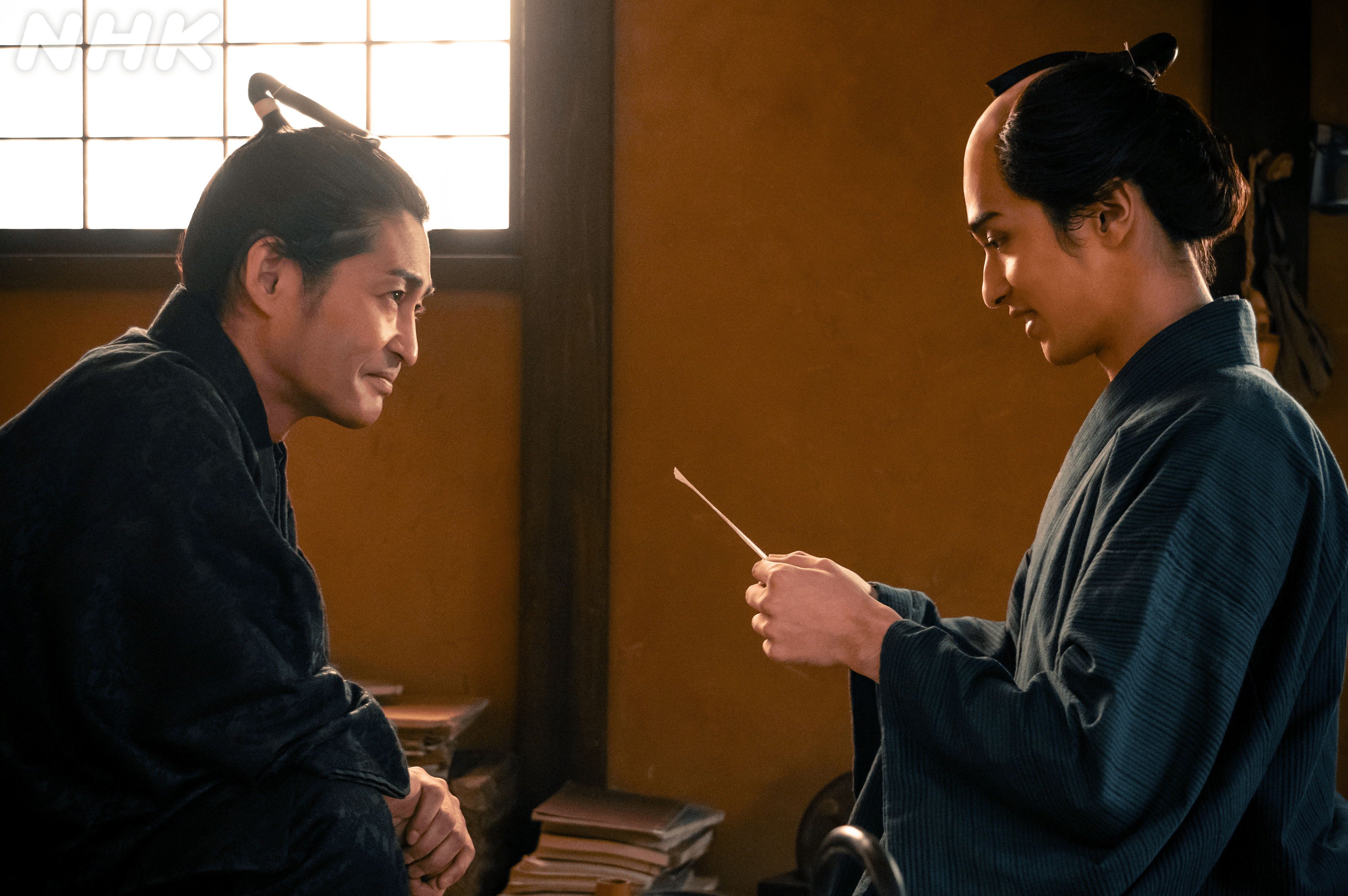

「べらぼう」での源内の役回りは、蔦屋重三郎がいる吉原の町と、(田沼)意次様がいらっしゃる江戸城中とのパイプ役です。両方行き来できて、蔦重とも意次様とも対等にやり取りできる人間で……。

源内はいろいろな作品で描かれていますが、「べらぼう」では特に“奇天烈な部分”が多めな気がします。最初の顔合わせのときに「この源内は、どんなイメージですか?」と聞いたら、チーフ演出の大原(拓)監督が「何を考えているのかわからない、とにかく適当な人です」と(笑)。

誰の懐にも飛び込んでいく“独特な距離感”と、ニコニコ笑って「いいんじゃない? それで」と言える“適当さ”。会話をしていても、話が急に別の話題に飛んでしまって、端から見ていると考えが追いつかずに「この人、何考えてるの?」となるようなイメージを、監督は持っているようです。

――撮影では、どんな感じでお芝居をされていますか?

とにかく軽いですね(笑)。大原監督が「早口で、テンポよくしゃべってください」とおっしゃるんです。森下さんが書かれたセリフには、いい言葉、大切にしたくなる言葉がたくさんあるのに、監督が「適当でいいです」とおっしゃるので、サラッとしゃべっています。セリフ自体が完成されているから、じっくり言わなくても十分に伝わる、ということなんでしょう。

森下さんのセリフは、すごくリズミカルですね。江戸の人々の、ぶっきらぼうだけど小気味いいべらんめぇ口調に流れがあって、それこそ「講談か!?」と思うぐらいのテンポ感があります。

でも、江戸城中のシーンでは、「あれ? みんな、ちゃんとセリフを言ってるな」と感じました(笑)。吉原のシーンでも、花魁がビシッとセリフを決めていて……。「大河ドラマって、こうだよなあ」と思うんですけど、私が出るとペラペラペラペラになっちゃう(笑)。

この間も、現場が「5分はかかるだろう」と見込んでいたシーンで、私が台本3ページ分をペラペラしゃべったら、「3分半に収まりました。ありがとう。しゃべるの早いもんな」って。「いや、あなたじゃないですか、早くって言ったのは!」と思いましたけど(笑)。

「こんなに早くて聞き取れるかな?」と不安に思いつつも、大原監督から「早いのが正解だから」と言われていて、視聴者の皆さんにどう受け取っていただけるのか、とても楽しみです。

――これまで源内を演じてきて感じる魅力は?

一番の魅力は“明るさ”ですね。源内だけじゃなく、森下さんが描く市井の人々は、生き生きとしていて非常に明るいです。大火も起きたし、飢饉もあったし、時代的に大変なことがいっぱいあったのに、それを嘆くのではなく笑い飛ばすことに、エネルギーを感じます。

源内には、悲劇を悲劇として捉えないところがあるんです。悲劇を喜劇として捉えると言うか……。日本中を渡り歩いて、いろんな人たちを見てきたからだと思います。その中で、「大変なこともある。悲しいこともある。だから何?」と笑い飛ばす、“適当さ”と“たくましさ”を培ったような気がします。

――源内が見せる豊かな表情も印象的です。

集中しているときに舌を上唇につけるのは、変顔をしようとしているわけじゃないですよ。ちゃんと台本のト書きに書かれているんです(笑)。確かに物事に集中すると、意外と人は変な顔をすることが多いような気がしますけど……。

源内は海外から歩数計をいち早く取り入れた方で、着物につけているんです。だから、道を歩くシーンでは歩数計をチラチラ見るなど、源内なりの“クセ”を出すようにしています。ストーリー上は重要ではないことかもしれませんが、スタッフが用意してくれる小道具などが、演じるうえですごく役立っています。

――源内の扮装には、艶っぽい一面も見られますが、そのあたりは意識されていますか?

髷の形が特徴的ですよね。あと、着物が変わっていて、モダンと言えばいいのか、かっこいいです。源内は、私だけでなく、衣装さん、床山さん、メークさん、小道具さんが一緒になって作り上げてくれたもので、そういった意味で、艶っぽいと言われると、とてもうれしいです。

渡辺謙さんから「俺の、唯一の相方」と言っていただけて、すごくうれしかったです

――源内は、蔦重のことをどう見ていたと思いますか?

蔦重のことは好きですね。奉公人から成り上がろうとする姿勢が好きです。源内も脱藩して由緒を持たずに成り上がった人だし、意次様も武家の中では格下で、そこから成り上がった方ですから。

特に蔦重には若さがあって、生き生きとしていて、源内は若いころの自分に重ね合わせたりもしたでしょう。源内でなくても応援したくなる、親しみが持てる気持ちのいい青年だと思います。

――横浜流星さんに対しての印象は?

好青年で、真面目、かつ、ヤンチャな面も垣間見せる、本当に魅力的な方です。

ほかの作品では、クールな役や陰のある役を演じられていますが、この作品での横浜さんは、蔦屋重三郎として立っていらっしゃって、明るく、エネルギッシュな人間にしか見えません。

――源内は田沼意次に対しても、シンパシーを感じていたのでしょうか?

そうだと思います。物語上はもちろん、史実としても、日本で共通する通貨を作ろうとか、鉱山開発をしようとか、経済における先見の明には共感するところがあったと思います。

――演じる渡辺謙さんに対してはいかがですか。

渡辺謙さんとお芝居をさせていただいたときに、番組の公式SNS用に2ショット写真を撮ったんです。その際に、謙さんが肩をポンとつけてくれて、私にしか聞こえない声で「俺の、唯一の相方」って言ったんです! かっこいいですよねぇ! そんなふうに謙さんに言っていただけて、すごくうれしかったです。頑張ろう!と思いました。

――芝居の中で手合わせをされた感想は?

お城の中では、意次様が上座に座って、そこから畳4、5枚分離れたところに源内が座るんですね。ところが、芝居をすると、目の前に謙さんがいるように見えるんです。とんでもない“気”と存在感を感じました。

――でも、軽やかに返していましたね。

意次様は“ザ・大河”というような、存在感のある、グッと重い芝居なんですけど、こっちは、やっぱり軽くて、ペラペラペラペラしゃべっていました。

でも、謙さんは、私の芝居に「あ、そういう感じのアプローチね」ということを感じてくださって、すぐにアジャストしてくださいました。きちんとテンポを合わせつつ、ビシッと決めてくるのは、本当にすごいなと、改めて思ったシーンでした。

町人にスポットライトが当たり、市井の人々が躍動する「べらぼう」を見て、月曜から頑張る。そんな見方をしていただけたら

――江戸中期が舞台になっていることについて、どんな感想をお持ちですか。

江戸中期の面白さは、町人文化が花開いていくところにあると思います。田沼時代に、財政改革をやろうとして、その結果、町人たちがどんどん勢いづいていき、下級武士たちまでもが吉原に行くようになる。そのときに、武士と町人が交わって、飛躍的に江戸の文化が進んでいくんです。

そして、平賀源内や蔦屋重三郎のような人間が出てきて、今で言うところのフリーペーパーが作られたり、浮世絵が広く親しまれたり、江戸の町人文化が隆盛を極める。当時はサブカルチャーだったと思うんですよ。それが今でも受け継がれて、今やカルチャーになっているわけで……。

「べらぼう」の海外向けのタイトルは「UNBOUND」だそうですけど、その名の通り、「束縛から解き放たれた」文化を生み出していく、エネルギーに溢れた時代だと思います。きついことも全力でやれば、けっこう面白いんじゃないの?という思いが、このドラマの根底に流れている気がします。

――吉原が舞台のひとつになっていることについては?

現代社会では、なかなか言葉にしにくいところもありますが、吉原が色街であったことも全部ひっくるめて“江戸の文化”なんだと思います。少しだらしなく言えば、そこには“エロス”というものがあったわけで、このご時世にそこを避けずに描こうとする姿勢は「あっぱれ」だと思います。

――これまで演じた中で印象的だったシーンは?

第5回で、秩父から帰ってきた源内が、蔦重たちに「山の仕事がこじれて……」と言いながら蕎麦を食べ続けるシーンです。ドラマの撮影というのは、同じ芝居を何度か繰り返して、正面や引きなど、いろいろなアングルから撮るので、ずっと蕎麦を食べ続けて……。いろんな意味で印象的でした(笑)。

――撮影現場で楽しみにしてることは?

細かいところまで手の込んだセットや美術にも感動しますが、何よりの楽しみは、豪華なキャストの皆さんとお芝居ができることです。そして、カメラマンや照明さんなど、日々スタッフの皆さんのこだわりを肌で感じられるのが、何よりも楽しいです。

――最後に、ドラマの今後の展開に期待していることを聞かせてください。

源内の発想は、意次様の参考にもなりましたが、やはり、蔦重に大きな影響を及ぼしたと思います。それによって、蔦重がどのように成長し、江戸の文化を開花させていくのかが楽しみです。

何よりも、主人公の蔦重が町人である点が面白いですよね。町人にスポットライトが当たって、市井の人々が躍動する。そんな「べらぼう」を自分と重ね合わせながら日曜に見たら、また月曜からも結構頑張れるんじゃないでしょうか。そんな風に見ていただけることを願っています。