黒川勇人さん(58歳)は、世界中の缶詰を食べてきた缶詰博士。ブログやSNSなどで缶詰の知識や情報を発信しています。アウトドア料理や非常食としても便利な缶詰の魅力を伺いました。

聞き手/後藤繁榮

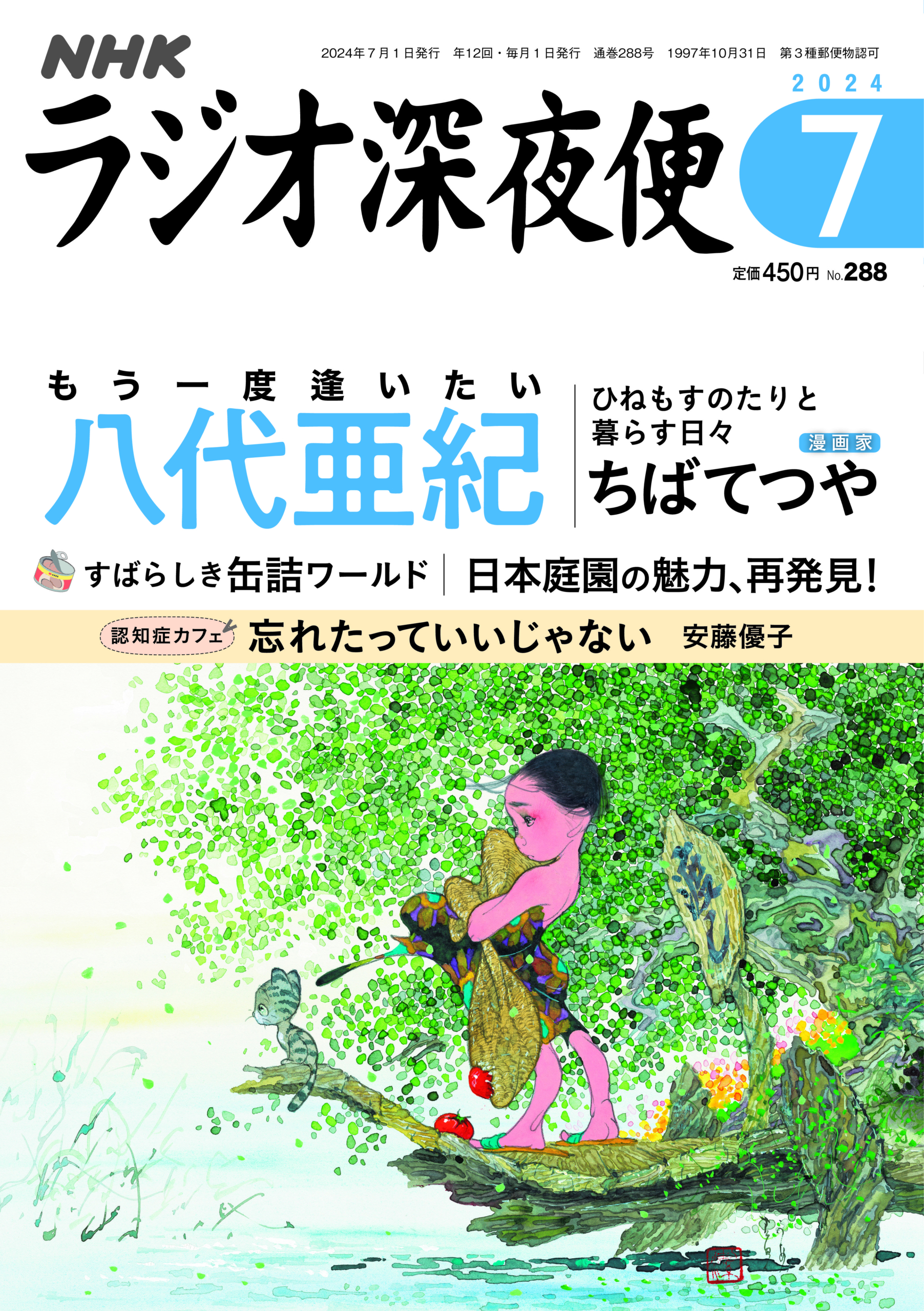

この記事は、月刊誌『ラジオ深夜便』2024年7月号(6/17発売)より抜粋して紹介しています。

──世界中の缶詰を食べてきたんですね。

黒川 53か国、2万缶以上の缶詰を食べてきました。海外赴任の友達に送ってもらったり、お土産にもらったり、自分でも旅行して食べ歩いています。

缶詰にもお国柄が

──印象に残っている国は。

黒川 特に印象深いのはポルトガルですね。首都リスボンには缶詰をおつまみに出す缶詰バーがたくさんあり、深夜までにぎわっている。缶詰を食材に使う世界唯一の缶詰レストランや、300種ほどの缶詰がそろう販売店もあり、世界中から旅行客が訪れます。缶詰が観光資源になっていると感じました。

モルディブとのツナ缶の絆

──日本ではツナ缶が人気ですね。

黒川 家庭用の缶詰で常にトップの売り上げです。ツナ缶には日本とモルディブをつなぐ、知る人ぞ知る逸話があるんです。インド洋に浮かぶ島々からなるモルディブ共和国では、まぐろとかつおがよく取れ、その缶詰も作られています。1970年代には日本の援助で缶詰工場も建てられ、さほど裕福ではなかったこの国が外貨を稼げる有効な手段になりました。

2011年の東日本大震災の際には、モルディブ政府が「今度は我々が恩返しをしよう」と、被災地に8万6000缶のツナ缶を送ると発表。するとこれを知った国民から、60万缶ものツナ缶が寄せられました。しかし、それらのツナ缶には缶切りが必要なタイプのものも。「何もかも失った被災地に缶切りはないだろう」と考えたモルディブ政府は、集まったツナ缶を再度工場で手で開けられるタイプの缶詰に詰め直して加熱殺菌し、日本に送ってくれたんです。

──60万缶とはすごいです。

黒川 僕は福島生まれ宮城育ち。東北に親戚も大勢いるので、本当にありがたいと思いました。その感謝の気持ちを伝えたくて、震災から2年後にはモルディブを訪れました。

※この記事は2024年3月17日放送「缶詰に魅せられて」を再構成したものです。

黒川勇人さんのお話の続きは月刊誌『ラジオ深夜便』7月号をご覧ください。缶詰にまつわるさまざまなエピソードのほか、身近な缶詰を使った簡単レシピも掲載しています。

購入・定期購読はこちら

1月号のおすすめ記事👇

▼二代三平が語る 昭和の“爆笑王”初代林家三平

▼江上剛 井伏鱒二との出会いが導いた作家への道

▼沖幸子 “そこそこキレイ”で快適生活

▼石川・七尾の誇り 伝統の花嫁のれん ほか