『第72回NHK紅白歌合戦』は、2部の平均世帯視聴率が34.3%(ビデオリサーチ調べ、関東地区)で過去最低と叩かれている。テレビ番組は世帯視聴率だけで評価する時代ではないのに、毎年恒例の目立つ番組にはこうした批判がつきものだ。

そこで今回は、平均世帯視聴率などという雑駁なデータでなく、各種視聴データで分析すると実際はどう見られていたのか。また世帯視聴率を押し上げるとしたら、どんな手があるかなどを考えてみた。

特定層の個人視聴率

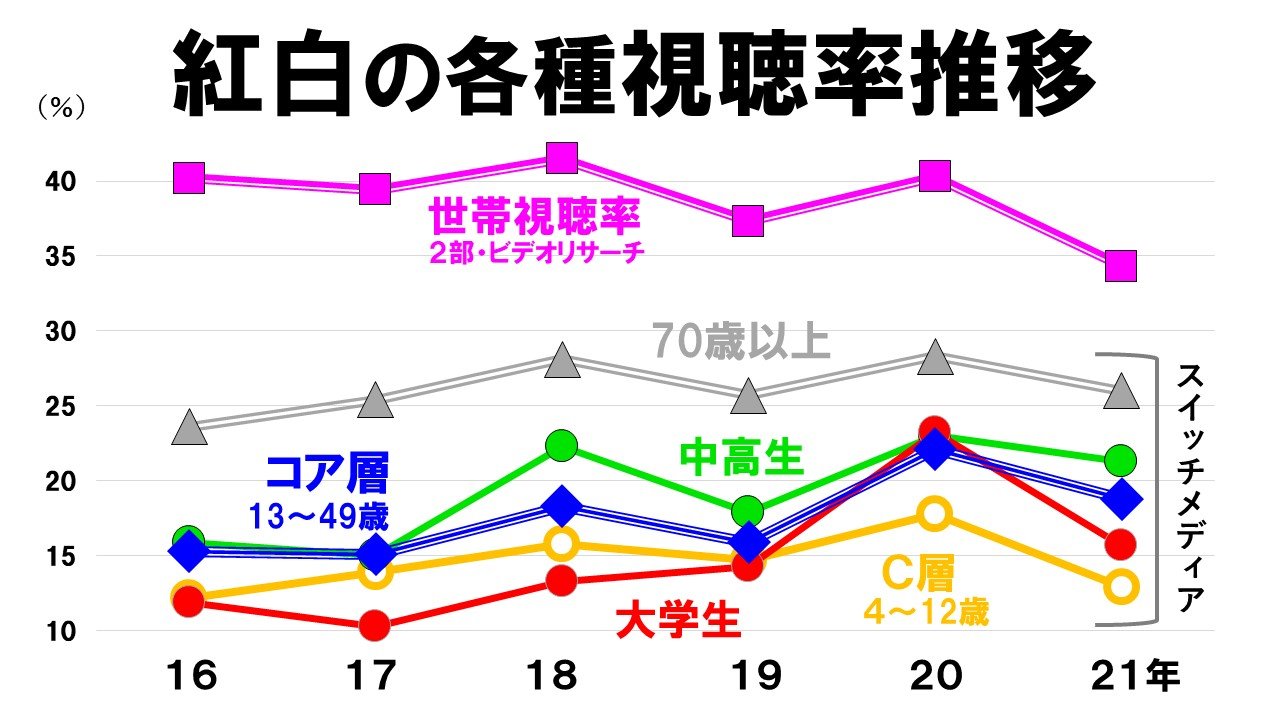

確かにビデオリサーチによる2部の世帯視聴率は、前回こそ踏ん張ったが、俯瞰するとここ数年は右肩下がり傾向だ。今回の過去最低も、事実として受け止めるべきだろう。

それにしてもネット上のいくつかの記事は、言いたい放題という感じで冷静さに欠ける。「中途半端」「生歌軽視でコンテンツの限界」「最悪の失敗」などの文言がタイトルで踊る記事があった。しかし各記事が本文で指摘していることは、これまでの『紅白』にも何度もあり、今回の過去最低を合理的に説明するものにはなっていない。

例えば世帯視聴率は低かったが、世帯占有率は逆に過去5回より高い(スイッチメディア調べ、関東地区)。つまりテレビをつけている家庭の数が減っていたために、全チャンネルの中では『紅白』を選んだ家が多かったが、サンプル家庭の中での比率となる世帯視聴率は低迷した。時代状況が前提にあったと言えよう。

「中途半端」と指摘した記事は、「バラエティ番組なのか、歌謡番組なのか」と歌以外が多いことを批判していた。しかし今回以上に、応援合戦や企画コーナーが多くて長い年はたくさんあった。それでも数字をとっていた。

「長らく番組をささえてきた“偉大なるマンネリ”の良さも失われ」と否定する意見もあった。中高生・コア層(13~49歳)・70歳以上の個人視聴率は、前回よりはやや下がったものの大きく落ち込んだわけではない。今回の新たな試みが、幅広い層に一定程度刺さっていたことはデータが証明している。

“テレビ離れ”は強敵

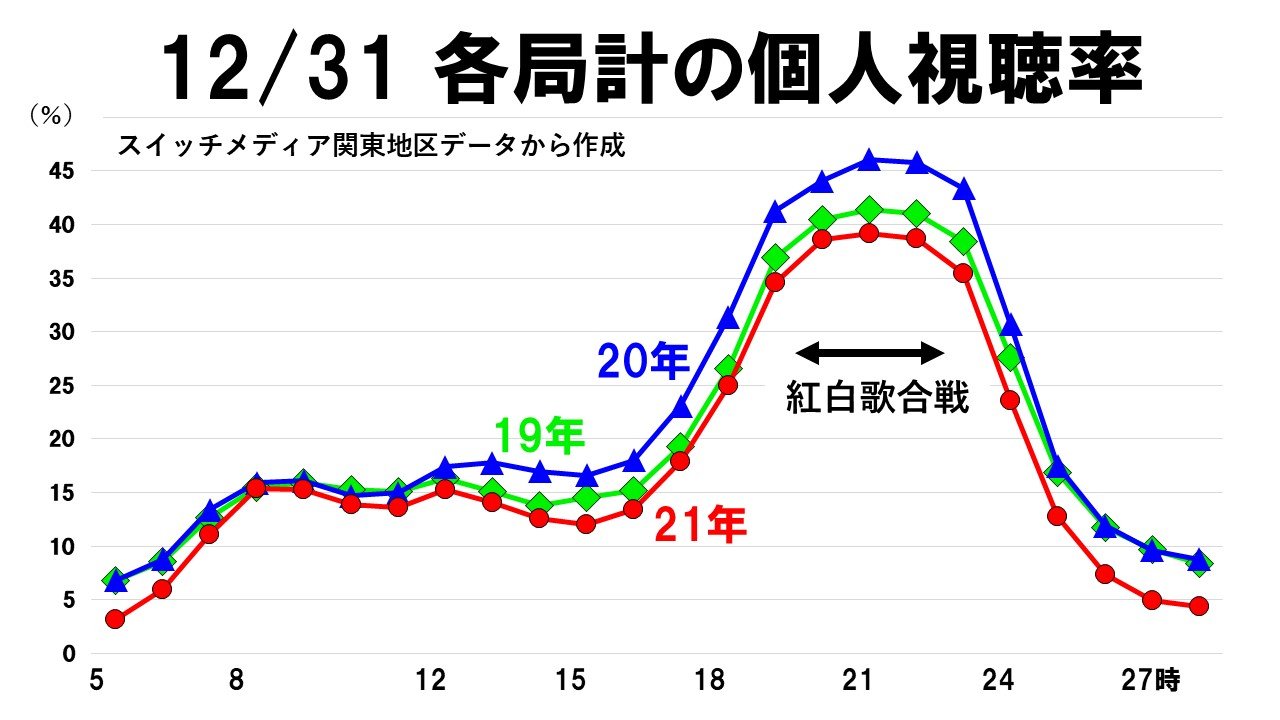

やはり『紅白』2部が過去最低となった最大の要因は、大みそかにテレビをつけている人の総数(PUT=総個人視聴率)が大きく下がったこと。つまり“テレビ離れ”が進んでいるからだ。

2020年に続き、コロナ禍でステイホームの人は多かった。21年の方が20年より落ち着いていたが、オミクロン株の市中感染が始まっていたため海外旅行はほぼゼロで、帰省する人も例年の6割前後にとどまった。それでもPUTは前年比で激減した。

例えば『紅白』が徐々に盛り上がる20~23時でみると、19年より20年は4~5%上昇していた。ところが21年は、前回上昇分を上回る6~7%を失っていた。

この日の早朝・午後帯・深夜をみると、21年に下がる度合いはより大きい。今やYouTube、Amazonプライム・ビデオ、Netflixを利用する人の数は、テレビ視聴者に迫る勢いだ。テレビで強力な番組がない時間帯のPUT目減りは顕著になっている。つまり、こうした状況の中で『紅白』はそれなりに奮闘したとも言える。

『紅白』側の課題

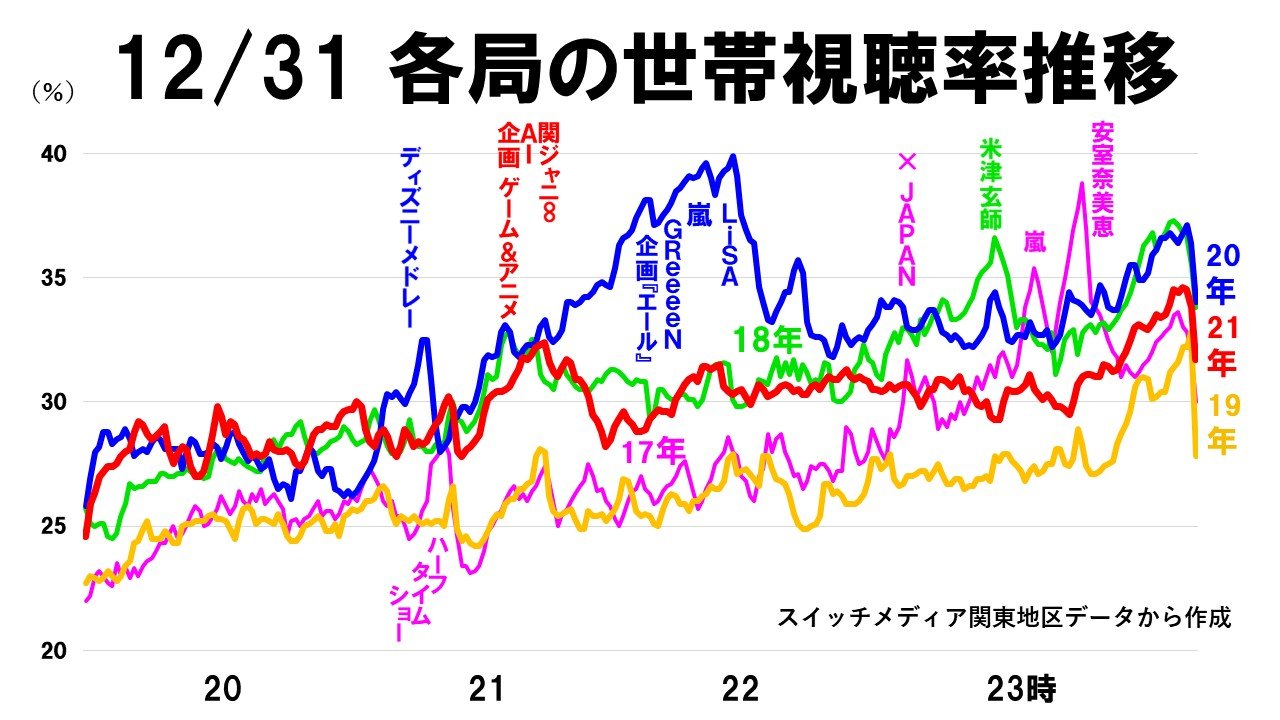

ただし近年の『紅白』の毎分視聴率と出演者登場順を見比べると、今回の弱点が浮き彫りになる。

まず番組最後の数組は、いつも順当に数字が上がっている。大きな違いは、上がり始める際の数字の高低だ。つまりそこまでに、平均世帯視聴率の明暗がついていることがわかる。

まず不調だった19年より平均世帯が2%強たかかった17年を比べると、それまで大差なく展開していたが、X JAPANで両者に差がつき始め、さらに嵐と引退を決めていた安室奈美恵で隔たりは最大化した。かくして平均値が2%違った。

過去最低の今回と18年を比べると、夜10時台以降に違いが出来ている。最も目立つのは、その年に大ブレークした米津玄師で一挙に盛り上がっている点。こうして両者の平均は、大きな違いとなった。

極めつけは前回の20年『紅白』。2部が始まって以降で差がつき始め、その年に話題となった『エール』の企画コーナー、その主題歌を歌ったGReeeeN(初出場かつテレビ初顔出し)、その日で活動休止となった嵐、その年に大ブレークした『鬼滅の刃』の主題歌を歌ったLiSAまでの連打で、差は極大化した。その後の展開は、一定の差を持ちつつもほぼ平行線をたどる。かくして平均では6%差となってしまった。

あり得る再生法

以上で重要とわかるのは、2部のラストではなく、途中や2部序盤が勝負ポイントという点。誰もが認める“その年の目玉”を出来たら複数ならべ、底上げした視聴率の勢いをその後の上昇気流として活用することだ。

実は筆者は現役の頃、1度だけバラエティ番組を制作したことがある。その際に民放番組に精通したプロデューサーと衝突した。6組の出演者の並べる順番についてだった。筆者は順番に意味があるので、制作意図に従った順番にしたいと主張した。

ところがそのプロデューサーは、「視聴率をとりたければ、強い順に並べろ」と聞かない。「テレビ番組は途中で流出されたらおしまい。おもしろいシーンを前に持ってきて、その勢いが続くようにするのが王道」というのだった。

なるほど20年の『紅白』は、その論理にかなった数字のとり方になっていた。その年を象徴する、多くの層にとって魅力的な強力な出演者を、2部の早い段階で連打し、番組に勢いをつけて後の出演者の登場時の数字を上げていた。かくして平均値の底上げに成功したのである。

翻って今回を振り返ると、若年層に受ける歌、ネットで大活躍の出演者が並び、それなりに話題性があった。70歳以上が逃げていないデータからわかるように、若者に受けるアーティストは決してマイナスではない。ところが20年『紅白』の早いタイミングでの連打があったかと問われれば、フラットのまま終盤まで推移している視聴データが雄弁に物語っている。

やはり基本は、その年を代表する強力なコーナーがどれだけあるかだ。

もはや『紅白』は、大みそか恒例の国民的イベントだ。デビュー〇×周年などという歌手に意味はない。それは単なる送り手の論理に過ぎない。多くの視聴者が聞きたいという歌を集め、構成を工夫すること。

まだ『紅白』は出来ることをやり切ったとは言えない。次回の奮闘努力に期待したい。

愛知県西尾市出身。1982年、東京大学文学部卒業後にNHK入局。番組制作現場にてドキュメンタリーの制作に従事した後、放送文化研究所、解説委員室、編成、Nスペ事務局を経て2014年より現職。デジタル化が進む中で、メディアがどう変貌するかを取材・分析。「次世代メディア研究所」主宰。著作には「放送十五講」(2011年/共著)、「メディアの将来を探る」(2014年/共著)。