NHK放送博物館の川村です。

年が明けて、日本の放送は100年目の節目を迎えました。

1925年3月22日、現在NHK放送博物館のある愛宕山から約2.5km南に下ったところにあった東京高等工芸学校(現千葉大学工学部の前身)の敷地内に設けられた仮放送所で日本初のラジオ放送が始まりました。

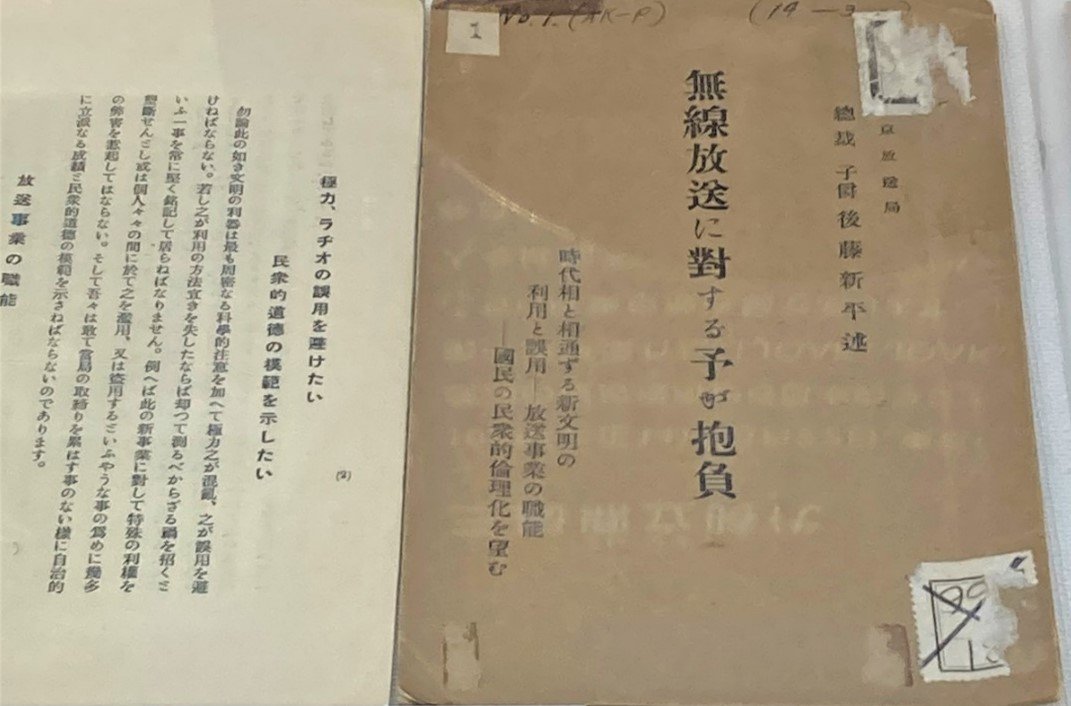

この記念すべき放送開始初日に、東京放送局初代総裁の後藤新平(1857-1929)は開局のあいさつとして歴史に残る演説を行いました。「無線放送に対する予が抱負」と題されたこの演説の中で後藤総裁はその後の放送のあるべき姿を熱く語っています。今回はあらためて今から100年前の後藤総裁のことばに耳を傾けてみようと思います。

後藤新平が社団法人・東京放送局の初代総裁になったのは東京市の市長から内務大臣を経た67歳の時でした。後藤が東京市長を退任したその年に関東大震災が起きました。この時、当時の山本内閣から災害復興を任されたのが後藤でした。

東京の復興計画では環状道路と放射状道路によるインフラ整備と隅田公園や浜町公園などの震災復興公園整備など現在の東京の基礎を築き上げています。その後藤新平が日本初のラジオ放送に期待を寄せた言葉が「無線放送に対する予が抱負」です。

この中で後藤総裁は4つの機能として「文化の機会均等」「家庭生活の革新」「教育の社会化」「経済機能の敏活化」をあげて放送への期待について述べました。

実はこの挨拶、冒頭で「極力ラジオの誤用を避けなければならない」という言葉から始まっています。どんなに優れた革新的な技術であっても、その使い方を誤れば社会的倫理観を壊すことになりかねないと警鐘を鳴らしています。

さらに先ほどの4つの機能について述べた後には、放送は公益事業であることをふまえた上で、放送を出す側だけではなく放送を聞く側(市民)も「一人一人の自治的自覚、民衆相互の倫理的観念をもってこの新文明の利器を活用していかなければならない」と述べています。

つまり放送を出す側は正しい情報を発信し、それを受け止める聴取者は放送を通じて得た情報を正しく理解し活用しなければならないということです。放送事業はすべての人々が自治意識を高く持ち、また倫理観をもって発展させていくべきであると述べています。

今から100年前に既に後藤総裁は、現在のネット社会でも問題となっているメディアリテラシーの必要性を見据えていました。正しい情報を出すことも大切だが、情報を受け止める側もその中身をきちんと受け止めるという行動ができてこそ、「文明の利器」である放送は役割を果たせる。そう考えた後藤総裁の100年前の言葉は、現代を生きる私たちにとって生きた言葉として響いてきます。

ところで後藤新平は医師でもありました。医師としてのキャリアは名古屋の愛知医学校(現在の名古屋大学医学部の前身)に始まります。そして24歳の若さで学校長兼附属病院の院長にまで昇進し、その後は行政の世界で多くの業績を残していきます。そのキャリアの中で本人も自分は「科学の人」であると自認していました。

挨拶以外に番組の中で後藤新平が登場するのは本放送が始まって8日後の1925年7月20日です。内容は「我が国民性と科学」という講演です。これが「通俗科学講座」の第1回目の放送でした。

後藤は総裁であると同時に科学者の立場で放送を通じて科学の世界をわかりやすく国民に説いていました。なおこの番組名にある「通俗」とはわかりやすいこと、つまり放送を通じて様々な知識をわかりやすく学べる番組ということです。

こうして後藤新平は総裁としてだけでなく識者の立場でも放送の黎明期に活躍しました。後藤総裁は放送を社会教育の場として今から100年前にその道筋をつけたのです。