いよいよはじまりました、大河ドラマ「べらぼう」。初回をご覧になった皆様は、どんなご感想を持たれたでしょうか?

炎に包まれる吉原。細見をモチーフにした巧みなオープニング。まさかの蔦重(横浜流星)と田沼意次(渡辺謙)の邂逅……。鮮やかに描かれる江戸の世界に目を奪われっぱなしでしたが、なかでも私の心に響いたのは、河岸女郎・朝顔(愛希れいか)の死です。大金が舞い、遊女たちが華やかに装う吉原において、朝顔はなぜあのような痛ましい最期を迎えなければならなかったのでしょうか。

今回は、蔦重の生まれ育った吉原という町の構造や、そこに生きた下層の遊女に焦点をあててお話しましょう。

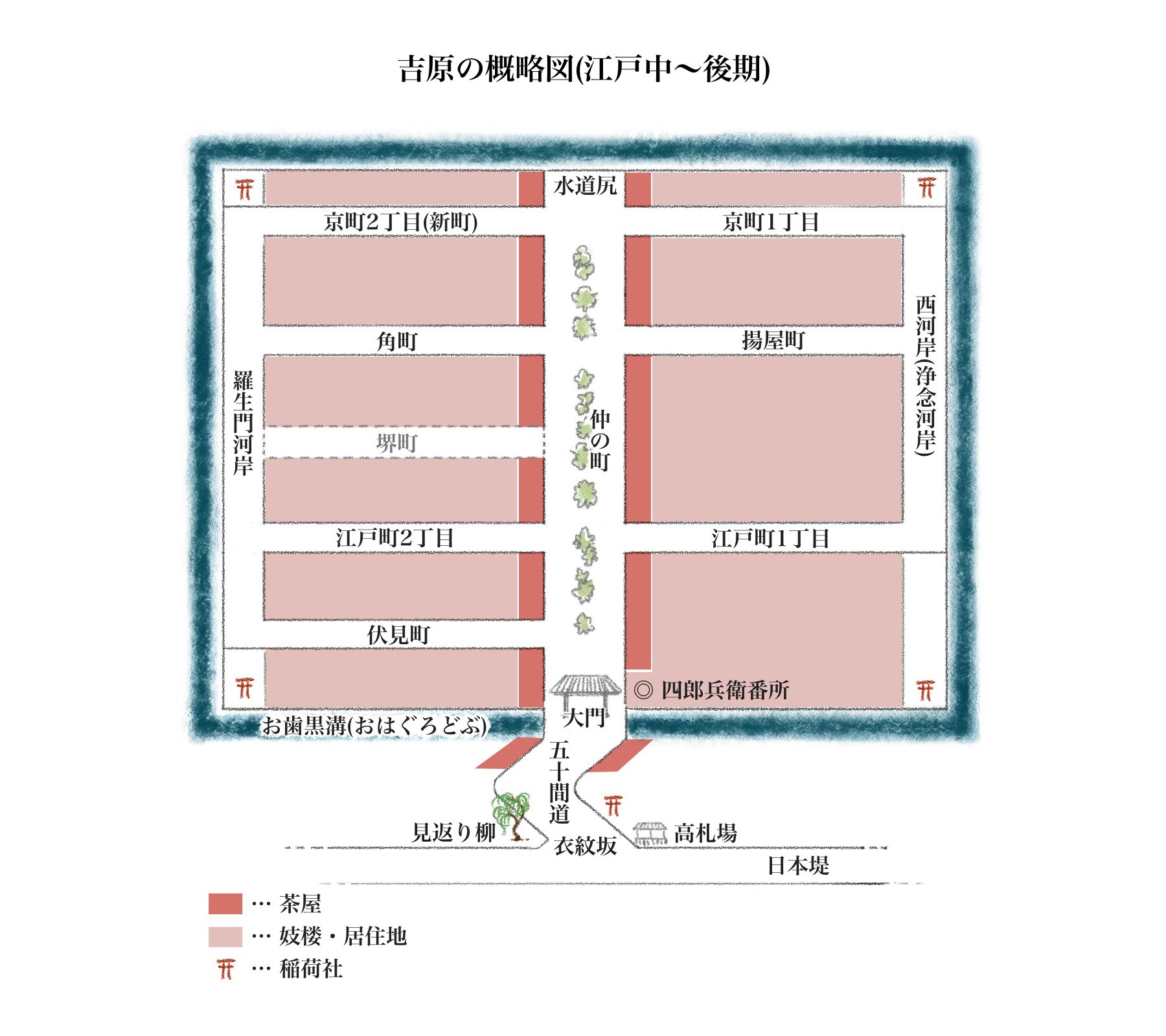

吉原は当時、田畑が広がっていた浅草付近にポツンと置かれたような町でした。その町域は四角く区切られており、四方には「お歯黒溝」と呼ばれる溝がぐるりと巡っていました。表向きの出入り口は「大門」ひとつ。そもそも公許の遊里が「くるわ(曲郭・曲輪)」や「ゆうかく(遊廓・遊郭)」と呼ばれるようになったのは、堀や塀で周囲から区切られた姿が城郭に似ていたことに由来するといいます。

その面積は、約2万坪(東京ドーム約1.5個分)。決して広いとは言いがたいこの区域に、まず江戸町一・二丁目、京町一・二丁目、角町の5町が設けられ、のちに揚屋町、堺(境)町、伏見町が増設されました。およそ300軒前後の遊女屋、茶屋や酒屋、小間物屋、薬屋などが軒を連ね、ひとつの町を形作っていたのです。

周囲のお歯黒溝は、設立当初は幅5間(約9m)もあったといいます。吉原が火災や地震に見舞われた後、復興されるたびにどんどん狭くなりました。この溝は遊女の脱走を防ぐのはもちろん、吉原内で盗みを犯した者や、外から逃げ込んだ犯罪人などを容易に逃さないためのものだったといわれます。

溝には小さな跳ね橋や木戸がいくつか設けられていましたが、普段は締め切られ、火事のときや遊女の亡骸を運ぶときなどを除いて開かれなかったといいます。

いつも黒く濁っていたといわれるお歯黒溝。この溝沿いが「河岸」と呼ばれ、「小格子」や「切見世」「局見世」と呼ばれる下級の遊女屋が軒を連ねていました。河岸は西河岸(浄念河岸)、天神河岸など場所によって呼び分けられており、なかには羅生門河岸と呼ばれるところも。

この大仰な呼び名の由来は諸説ありますが、一説に、遊女が客の袖をつかんで離さないところから、昔、平安京の羅生門に鬼が住み、人を悩ませたのになぞらえたといいます。まさか鬼の所業に例えられる遊女がいたとは、と驚かれる方もいらっしゃるかもしれません。

吉原の遊女としてよく知られているのは、ドラマに登場した花の井(小芝風花)のような「花魁」と呼ばれる上級遊女たちでしょう。華やかに着飾った花魁はまさしく高嶺の花で、客は滅多に顔を拝むことさえできなかったとか。猛烈に客の袖を掴んで離さない河岸女郎は、そうした花魁のイメージからはかけ離れています。

上級の花魁と河岸女郎では、その揚代(遊女を呼ぶ値段)も大きな差がありました。最下層の河岸女郎は切売り(時間制)で100文が相場。一切りはわずかな時間のため、割増料金を取る仕組みです。当時のそば1杯が16文、とドラマでも言われていたことからわかるように、河岸女郎は微々たる“時給”で客を取っていたのです。

対して「大籬」と呼ばれるもっとも格式の高い遊女屋では、昼夜通し、または夜だけという時間設定で、蔦重の活躍した天明(1781〜89年)ごろは、最上級の遊女「呼出 散茶」が金3分でした。

当時は、1両=4分=約4000文です。今のお金の価値に換算することはとても難しいのですが、仮に1両を4万円として計算すれば、3分は3万円、100文は1000円です。酒食代や祝儀代なども加わり代金はどんどん嵩んでいくので単純に比較はできませんが、花魁と河岸女郎では大きな差があったことがわかります。

河岸とそれ以外の遊女屋では、その店構えも異なります。江戸中期以降においては、遊女屋の2階が遊女の住まいと客の遊び場となっていて、1階には張見世という遊女が客を待つ場所が設けられているのが普通でした

国立国会図書館デジタルコレクションから転載

客は張見世で遊女を品定めし、会いたい遊女が決まると店の者に声をかけるという仕組みです(ちなみに花の井のような最上級の遊女は張見世には出ませんでした)。

一方、河岸でも「切見世」などという最下層の見世は長屋のような構造になっており、遊女は土間で客を呼び込みました

一見個室で良いようにもみえますが、ただでさえ揚代が安いなか、抱え主に稼ぎを上納せねばならず、袖を掴んで無理にでも客にしなければ、とても生活が立ちゆかなかったといいます。

このように見てみると、河岸女郎は吉原において異質な存在にみえるかもしれません。しかし、決してそうではありません。というのも、河岸というのは吉原で食い詰めた遊女が最後に身を落とす場所だったからです。

遊女たちが河岸へ移る背景には、病や年齢の問題があったといいます。とりわけ性感染症のひとつである梅毒は、吉原で蔓延していました。ときに死に至る恐ろしい病で、病が進むなか鼻が“落ちる”こともあり、神経を侵されればより重篤な症状を引き起こしました。普通の遊女屋で働けなくなるのは、やむを得ないことだったのでしょう。

また、河岸で働く女性は30歳過ぎが多く、なかには50歳を超える人すらいたといいます。遊女の年季は「苦界十年」などとも言われますが、長く過ごしているうちに借金が嵩み、なかなか吉原を出られず、店を転々としてやがては河岸へ……というわけです。

かつて「花魁」と呼ばれた遊女たちも、例外ではありません。花魁の揚代は非常に高いですが、吉原の遊女屋はとんでもない“ブラック企業”で、いくら稼ごうが搾取されてしまいます。着物や化粧道具の誂え代、妹女郎の衣食代に加え、勤めを休む際は楼主(抱え主)にお金を払わねばならないなど、種々さまざまな出費がありました。たとえ花魁であっても、借金で首が回らなくなることも珍しくなかったのです。

そうして河岸に至り、最後に行き着く先は朝顔と同じく「死」です。江戸時代の吉原では遊女が亡くなった場合、親が江戸にいるときは引き渡したようですが、遠国にいる場合などは粗末な棺桶に入れ、投げ込み寺としてよく知られる三ノ輪の浄閑寺や、日本堤という土手沿いにあった西方寺(現在は西巣鴨に移転)に葬られました。葬るといっても、筵で簀巻きにして投げ捨てられ、戒名をつけてもらえないことさえ珍しくなかったといいます。

吉原で命を落とした遊女たちの最期を、ドラマの蔦重のようにやりきれない思いを抱えて見送った人もいたのでしょうか。あるいは「いつものことだ」と、誰も顧みることはなかったのでしょうか。

現在、三ノ輪の浄閑寺には慰霊のための「新吉原総霊塔」が建てられています。吉原で命を落とした遊女たちが、少しでも安らかに眠れることを祈るばかりです。

主な参考資料:

喜田川守貞著ほか『類聚近世風俗志 : 原名守貞漫稿 下巻』(榎本書房)

東京都台東区役所編『新吉原史考』(東京都台東区)

西山松之助編『日本史小百科 9 遊女』(近藤出版社)

三田村鳶魚『吉原に就ての話』(青蛙房)

成城大学非常勤講師ほか。おもに江戸時代の買売春を研究している。成城大学大学院文学研究科日本常民文化専攻修了。博士(文学)。2022年に第37回女性史 青山なを賞(東京女子大学女性学研究所)を受賞。著書に『近世の遊廓と客』(吉川弘文館)、『吉原遊廓』(新潮新書)など。