何とも不思議な、うっすらと違和感を覚える始まりだった。「母の待つ里」なるタイトルで、故郷の母親への思いや後悔、これからの苦悩を綴る物語かなと勝手に想像していたので、奥歯に何か挟まったような出だしに、にわかに興味がわいた。

中井貴一演じる松永徹が40年ぶりに里帰りするシーンから物語が始まる。ローカル線とおぼしき駅に着き、バスの行き先を確認するも、運転手はなぜか無愛想。見渡す限り田園風景と里山ののどかな田舎、バス停で降りると、「とおっちゃん!」と幼少期の呼び名で親しげに話しかけてくる村の人々。

40年ぶりの帰郷といえど、何かがおかしい。徹の表情に浮かぶのは「困惑」。

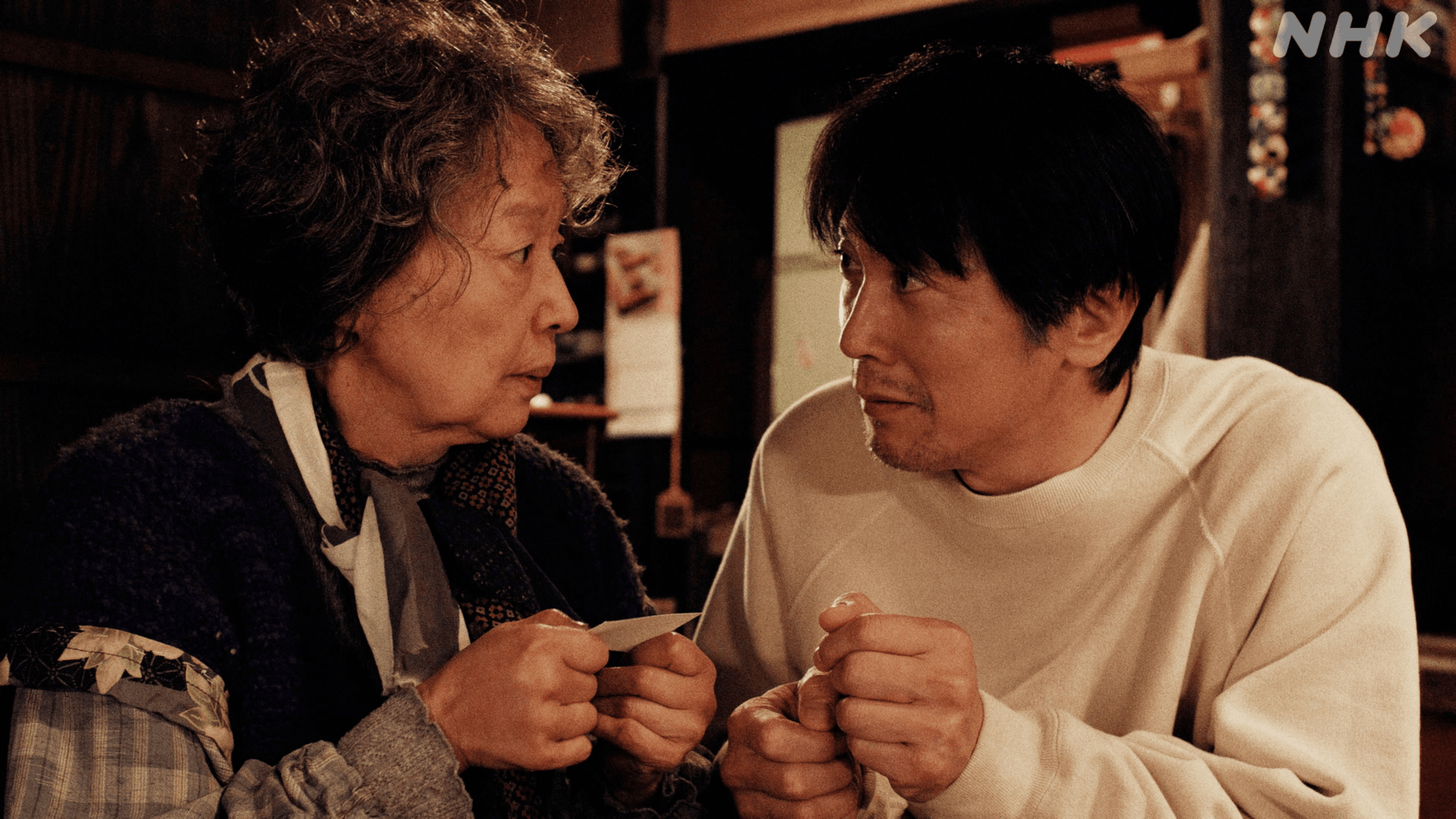

小さな商店の女性(中島ひろ子)やトラックで来た年輩男性(五頭岳夫)が、目的地へとそれとなく導いてくれる。途中のあぜ道はかわいい柴犬が先導してくれ、寺の住職(伊武雅刀)も懐かしげに徹を眺めている。その家に着くと、老婆(宮本信子)が畑仕事の手を止めて、破顔一笑で迎え入れてくれる。

「まんずおかえりなんし」「ままくったか?」「ひっつみばこしぇーるべ」。やわらかな方言で大歓迎する老婆に、徹はさらに困惑する。「おめの生まれた家だべ」と言われて、表札を見ると「松永」になっている。「おらはおめーのあっぱ(母)じゃ」。

話を合わせて、家に入った徹はひっつみをごちそうになり、少しずつ打ち解けていく。大学を出て、仕事人間のまま、結婚することもなく、気がつけば社長にまで上り詰めて、40年故郷に帰らなかった徹の来し方を老婆はすべて知っている様子。徹は自分の親不孝を省みながらも、老婆におずおずと尋ねる。「あの……忘れたわけじゃないんです、でも、お名前は……?」。

そう、これは高級な会員制クレジットカード会社が提供する「ホームタウンサービス」なるもので、1泊2日の疑似ふるさと体験なのだ。「そういうことか!」と膝を打つ。親し気に話しかけてきた里の人々も、表札を掲げた家も、そして母親も、すべてホームタウンサービスのスタッフで、1泊2日で50万円のオーダーメイド疑似体験というわけ。めっちゃ面白い!

「宮本信子母」にハマる人々

「1泊に50万円も払って架空のふるさと体験なんて、富裕層の贅沢な遊び」と思うかもしれない。ただし、このホームタウンサービス、かなりの大仕掛けであり、完成度も高い。情報を共有したスタッフ(柴犬も含めて)総出で全力のおもてなし、たとえ自分の故郷とは全く違ったとしても、疑似郷愁を堪能できる。

なんといっても、母を演じる宮本信子の一挙手一投足が中高年の心をわしづかみにするわけですよ。自分の母親とはまったくの別人であるとわかっていても、都会で疲弊や孤独や虚無を抱えた人間にとっては「こころのふるさと」になっていくのだ。たった1泊なのに。

素朴な田舎料理をはじめ、囲炉裏端で食べる山と川の幸、そして薪で炊く風呂。曲がりかけた腰で達者に動き、客がどんな反応をしても母を演じきる。そして、床に入れば昔話をしてくれる。そのお話がまた切ないやらちょっと恐ろしいやらで、ついついひきこまれる。

ちなみにこの昔話のパートは、映像としては文楽で魅せてくれる。「どんどはれ~おやすみなんし……」で宮本がお話を締めくくると、自然な眠気が襲ってくる……というわけだ。

宮本の完璧な「人物造形術」だけではない。時折見せる、素の母心と人間力にほだされる。松嶋菜々子が演じる古賀夏生はまさにそうだった。

夏生は認知症の母(根岸季衣)を施設に預けた。医師としても、娘としても、母と向き合えなかったことにずっと罪悪感を抱いている。母亡き後にホームタウンサービスを知り、体験することに。母の延命処置を希望しなかった自分を責め続けて、医師を続けていくことに限界や諦観をおぼえている夏生。

その背中をさりげなく押したのはホームタウンサービスの疑似母だった。「意地はらずに、のへらほーんと生きてけ」「誰が褒めてくれなくても褒めてやる」「銭っこさ大切にしろよ。独り身さ銭っこだけが頼りだからな」。

疑似母というビジネスを超えた、ぬくもりのある言葉に感動した夏生は、前を向いて都会へ戻っていく。

リピーターになっていく疑似子供たち

第1話の松永徹の場合も、第2話の古賀夏生の場合も、宮本信子母にすっかりハマり、ホームタウンサービスのリピーターとなる。

そしてもうひとり、定年退職と同時に、妻(坂井真紀)から離婚を言い渡された室田精一である。佐々木蔵之介が演じる室田は、初めのうちはホームタウンサービスに懐疑的だったが……というのが第3話。

第4話では親の顔を知らずに育った田村健太郎(満島真之介)も登場。彼も彼の妻も、ホームタウンサービスのとりこになったひとりである。

宮本信子が演じる疑似母の本当の名前は藤原ちよ。このちよさんはいったい何者なのか。どんな過去をもっているのか。なぜこの仕事を始めたのか。背景を知りたくなった3人がこの後どう動くか、第4話で明らかになっていく。

過去にも、疑似家族やレンタル家族、契約結婚に偽装夫婦など、ドラマでは多彩な「家族のありよう」が描かれてきた。血縁の呪縛や前近代的な役割に対する不満や疑問を呈する問題提起でもあり、家族という組織に対する価値観の変化を表現してきた。

この「母の待つ里」は確かに疑似家族ではあるが、心のよりどころを必要とする人同士がつながるきっかけを描いている。立ち止まることなく懸命に生きてきた人が、長い人生で忘れてきたものや忘れようとしてきたもの、失ったものや後悔していることについて、もう一度考えさせる、そんな構図にもなっている。

カード会社が個人情報を入手し、人の情(と寂しさ)につけこむ高額のサービスがビジネスとして成り立つというのが、実に令和っぽくてリアリティもあるのだが、その中身には「昭和と平成に置いてきてしまった忘れ物を取り戻す」一面があって、なんとも不思議なノスタルジー&ファンタジーの世界に。

全4話と短いのだが、世知辛さと切なさの濃度はかなり高い。ぜひハンカチをもって、最終話までたどり着いてほしい。

ライター・コラムニスト・イラストレーター

1972年生まれ。千葉県船橋市出身。法政大学法学部政治学科卒業。健康誌や女性誌の編集を経て、2001年よりフリーランスライターに。週刊新潮、東京新聞、プレジデントオンライン、kufuraなどで主にテレビコラムを連載・寄稿。NHKの「ドキュメント72時間」の番組紹介イラストコラム「読む72時間」(旧TwitterのX)や、「聴く72時間」(Spotify)を担当。著書に『くさらないイケメン図鑑』、『産まないことは「逃げ」ですか?』『親の介護をしないとダメですか?』、『ふがいないきょうだいに困ってる』など。テレビは1台、ハードディスク2台(全録)、BSも含めて毎クールのドラマを偏執的に視聴している。

特集ドラマ「母の待つ里」(全4話)

第1・2話:9月21日(土) NHK BS 午後9:00~10:29

第3・最終話:9月28日(土) NHK BS 午後9:00~10:29