WBC2023で日本代表が快進撃だ。

1次リーグを全勝で1位通過した。

侍ジャパンの戦いぶりは、3大会ぶりの世界一も大いに期待させる。

視聴率も快進撃だ。

40%台が連発となり、これで2023年の「視聴率ベスト30」の上位を占めるのは確実になった。

図にある通り、スポーツはその年の視聴率上位を占める。

ただしテレビ黎明期と比べると、2022年は20%ほど落ちている。ところがWBC効果で、2023年は22年を大きく上回るだろう。

テレビは「遠くの今」を「よりリアル」に伝える装置だ。

スポーツはビビッドな“今”であり、“遠く”で開催される大会で日本代表が世界と戦う姿は多くの日本人の心を捉えてきた。

しかも真剣勝負で、シナリオのないドラマだ。

これ以上ない“リアル”で“ワクワクさせる”映像に、70年の間多くの人々が熱狂してきた。

今回のWBCも例外ではない。

ただしテレビ70年を俯瞰すると、テレビの普及を促進しビジネスを活性化させたスポーツだが、近年の位置づけは大きく変わろうとしている。

テレビとスポーツの70年を振り返り、次の時代を展望したい。

街頭テレビとスポーツ

放送が始まった頃のテレビ受像機は高価だった。

当初の台数は東京でも2000台に満たなかった。そこで日本テレビは、都内53カ所に街頭テレビを各所に設置した。

開局2か月後に効果が出た。

ボクシング中継で勝敗を占うクイズを実施したら、同じ試合を中継していたラジオ局より11倍も多い回答が日テレに集まった。

翌年2月のプロレス中継はもっと凄かった。

新橋西口広場の街頭テレビに2万人の群衆が殺到し、警察も手が付けられなくなった。小柄な日本人がアメリカの大男を倒す様に人々は熱狂した。

敗戦の記憶が残る中、力道山の空手チョップが、日本人の心を鷲掴みにしたのである。

視聴率測定が始まった1963年以降をみてみよう。

歴代の高世帯視聴率番組ベスト10のうち、7本がスポーツで占められる。しかもグラフの赤字にある通り、4本が視聴率測定開始から2年以内の番組だ。

最もよく見られたのは歴代2位の東京オリンピック。

「世界中の秋晴れを全部東京に持ってきた」の名セリフで始まった開会式の中継は、前夜の雨が上がり、秋晴れの国立競技場を鮮やかに映し出した。五輪史上初のカラー放送だった。

実は開会式の中継は、NHK教育を除く全チャンネルが行った。

その累積視聴率は84.7%に及んだという。VR社調査による単チャンネル歴代1位の紅白歌合戦より実は上だったのである。スポーツの威力、恐るべしと言えよう。

そしてソビエトと対戦した女子バレー。

“東洋の魔女”は宿敵ソビエトを3セット連取で破り優勝を果たした。この試合が視聴率66.8%で、歴代ベストの2位、スポーツの中ではトップとなったのである。

高視聴率のスポーツ番組は、当時は目白押しだった。

力道山がけん引したプロレス、ファイティング原田のボクシング、大鵬の大相撲、そしてプロ野球が黎明期のテレビを盛り上げたのである。

ビッグビジネスの時代

その後もスポーツ番組は、視聴率を稼ぐドル箱として成長していく。

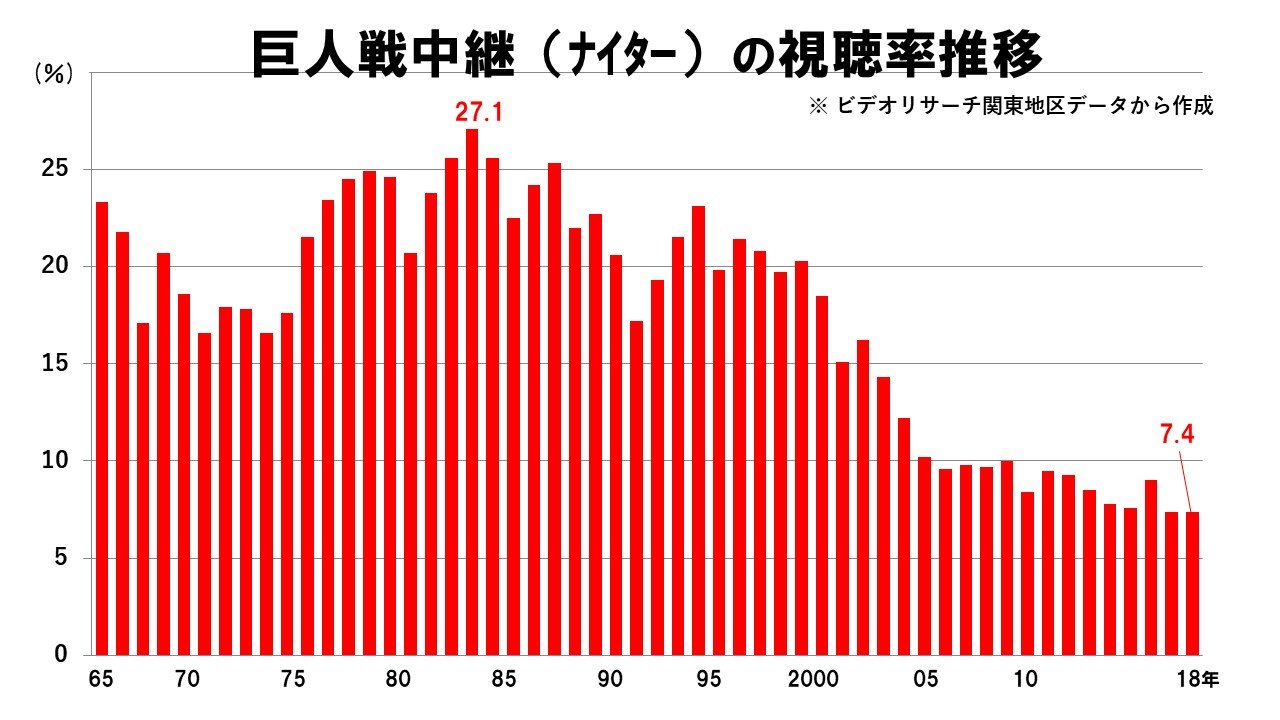

その典型は巨人戦ナイター中継だった。

1シーズンの平均視聴率は75年から90年まで連続で20%を超えた。特に83年は27.1%と絶好調だった。特にホームゲームの中継権を持ち、多くの巨人戦を放送した日テレにとって、莫大な広告収入につながる重要なカードだったのである。

他にも高視聴率をとるスポーツが続々と登場した。

Jリーグ、W杯サッカー、バレーボールW杯、WBCなどだ。特に日本人選手が日の丸を背負って世界と戦うスポーツは、確実に数字をとる番組として、各局が中継権を争うようになって行った。

無料広告の限界

ただし放映権料の高騰が始まった。

高い数字を弾き出すコンテンツには、多くのプレイヤーが殺到した。結果として過当競争が値段を釣り上げたのである。

こうなるとコストに広告収入が追いつかなくなるという問題が生じたのである。

その典型がオリンピック中継だ。

72年のミュンヘン大会までは、期間中の全番組平均が30%前後と強力な番組だった。西側諸国がボイコットした80年のモスクワ大会を除けば、96年のアトランタ大会まで、夜間平均が15~20%と好記録を残していた。

ところが放送権料は大会毎に高騰を続けた。

84年のロス大会で商業化が進み、以後一挙に促進された。2012年のロンドン大会では、ロス大会と比べIOCの総収入は9倍になった。日本のJC(NHKと民放が共同制作する機構)が払う放映権も、50億弱から260億強と6倍近くに膨らんだ。

その後も放送権料は高騰を続ける。

16年のリオ大会では、14年のソチ冬季五輪と合わせて360億円。さらに18年の平昌冬季大会と2020年東京大会の合計は660億円となった。一挙に1.8倍の高騰だ。

かくして民放はロンドン五輪の放送以降は赤字となった。

全期間の放送で得られる広告収入ではペイしなくなっていたのである。

サッカーW杯では、影響はより顕著だ。

2018年のロシア大会でテレビ東京がJCへの参加を見送った。そして2022年のカタール大会では、JCは全試合の中継権を諦め、代わりにAbemaTVが権利を取得した。

そこから権利を譲り受け、NHK・テレビ朝日・フジテレビが一部の試合を中継するにとどまったのである。

W杯カタール大会の教訓

このAbemaTVによる影響が見逃せない。

地上波テレビではなく、ネット配信で楽しんだ人がかなりの数に及んだからである。ネット記事では、視聴者数が1千万人単位という情報が乱れ飛んだが、実際は数百万単位だったようだ。

それでも影響は小さくない。

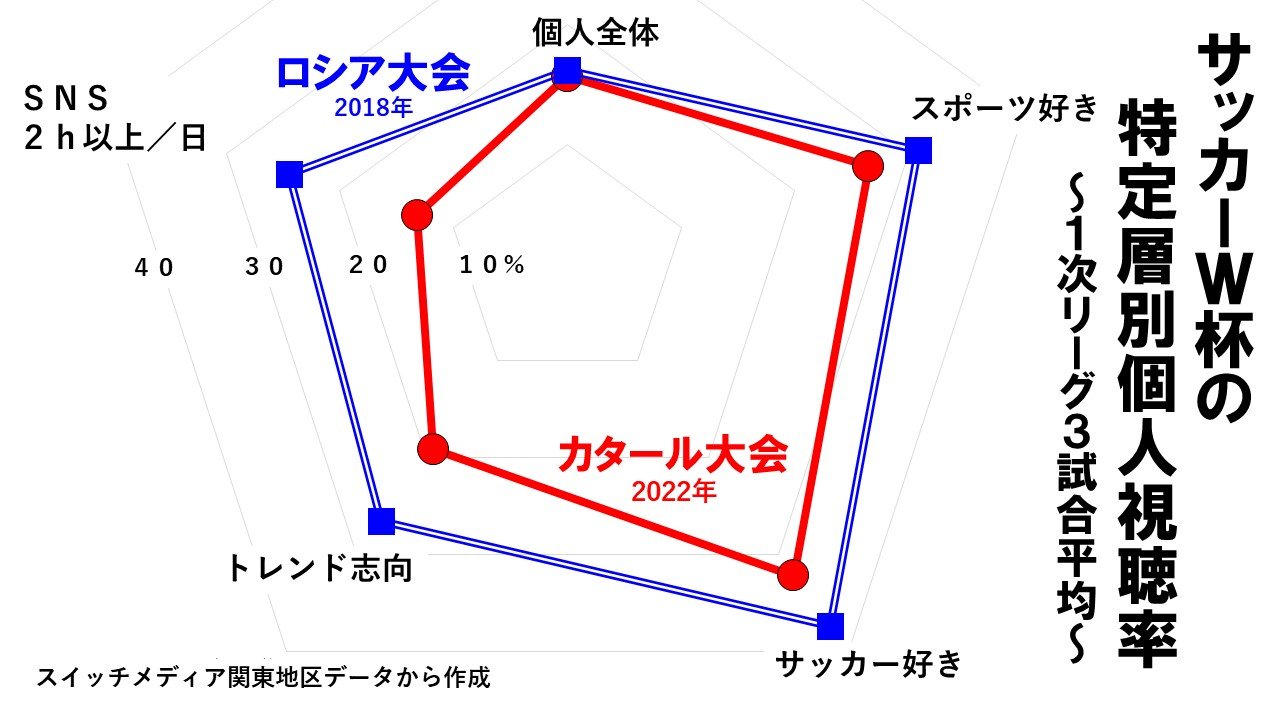

前回のロシア大会とも比較しながらデータを分析してみよう。グループリーグ3試合の平均をスイッチメディア関東地区の視聴データで見ると、個人全体は前回のロシア大会より多少下がった程度だった。

ただし特定層別の視聴率で見ると気になる点がある。

スポーツやサッカー好きだと4~5%の減少だった。つまり同層の9割以上は、依然テレビで楽しんだようだ。ところがSNSのヘビーユーザーだと、10%超の開きが生じていた。

ネット利用者の中で、確実にテレビからAbemaTVへの流れが生じている。

やはり無料広告放送のパイが収縮し始めているようだ。

では、どうしたら良いのか。ヒントは米国にある。

日本と米国の人口比は3倍程度。ところが日本のJCとNBCの親会社コムキャストが支払う放映権料の差は3倍をはるかに超える。それでも米国では黒字を維持する大会が多い。ところが日本の民放は、12年のロンドン大会以降赤字続きだ。その差は、NBCが無料と有料の放送の他に、ネット配信でのマネタイズをマネージメントしているからのようだ。

スポーツ放送の次

問題はオリンピックやW杯などの国際大会に限らない。

日本ではJリーグの中継もDAZNに移っている。2017年から10年間の放映権を約2100億円でもっていかれている。その期間はさらに2年延長されることも決まっている。

サッカーの地上波テレビが日常的に消え、サッカー人気が後退しているのが心配だ。

以上スポーツとテレビの70年を振り返ると、大きな流れの意味が見えてくる。

「遠くの今」を伝えるテレビにとって、スポーツは最も親和性の高いキラーコンテンツだった。そのおかげでテレビは普及・躍進した。ところが高い人気ゆえ、多くのプレイヤーが殺到し、放送権料が高騰を続けた。

そしてインターネットの大きな資本に、徐々に奪われている。

テレビ70周年というタイミングで、WBCは大盛り上がりだ。

しかし表面的な喧噪に目を奪われずに、大きなトレンドも正しく認識しなければならない。放送やネットなどをかけ合わせ、どうビジネスモデルを高度化するか。

テレビ局は崖っぷちに立たされている。

愛知県西尾市出身。1982年、東京大学文学部卒業後にNHK入局。番組制作現場にてドキュメンタリーの制作に従事した後、放送文化研究所、解説委員室、編成、Nスペ事務局を経て2014年より現職。デジタル化が進む中で、メディアがどう変貌するかを取材・分析。「次世代メディア研究所」主宰。著作には「放送十五講」(2011年/共著)、「メディアの将来を探る」(2014年/共著)。